医療事故調査制度の対象

本制度における医療事故とは、「当該病院等に勤務する医療従事者が提供した医療に起因し、又は起因すると疑われる死亡又は死産であつて、当該管理者が当該死亡又は死産を予期しなかつたもの」と規定されています。

「医療事故」の範囲は、「医療従事者が提供した医療に起因し、又は起因すると疑われる死亡又は死産」(平成27年10月1日以降)であって、「当該管理者が当該死亡又は死産を予期しなかったもの」です。この2つを満たすものが報告対象となります。

| 医療に起因し、又は起因すると疑われる死亡又は死産 | 左記に該当しない死亡又は死産 | |

| 管理者が予期しなかったもの | 制度の対象事案 | |

| 管理者が予期したもの |

出典:厚生労働省ホームページ「医療事故調査制度に関するQ&A(9/28更新)」一部改変

「医療事故」に該当するかどうかの判断は、医療機関の管理者が行うことと定められており、遺族が「医療事故」としてセンターに報告する仕組みとはなっていません。

※ 本制度の対象は、平成27年10月1日以降の死亡又は死産の事例に限定されています。

※ 本制度の対象は、医療過誤の有無によって決定されるものではありません。

初期対応について

発生直後の状態の保存

医療事故発生時の情報を確実に保存することが重要であり、「必要だったのに捨ててしまった」「記録が残っていない」等ということがないように、事例に関係する情報について広い範囲での保存が必要です。

日本医師会が作成した「研修ワークブック 院内調査のすすめ方」では、医療事故が発生した際の、初期対応、調査に必要な情報の収集・整理、院内調査の方法、医療事故調査結果報告書のまとめ方について、基本的な手順やチェックすべき項目と、項目に関連する資料や記載例などについてまとめて掲載されています。ご参考ください。

日本医師会「研修ワークブック 院内調査のすすめ方」2023年度 研修資料 参考資料

病理解剖について

病理解剖は、医療事故調査制度における「予期しない死亡」の死因究明や医療行為との関連を検証するうえで大変重要であることから、病理解剖説明資料を作成いたしました。 医療現場の皆様にご利用いただきますと幸いです。

解剖の実施に関する支援をご希望の場合は、各都道府県の支援団体である医師会もしくは下記の支援団体にご相談ください。

職能団体

- (公社)日本医師会及び(一社)都道府県医師会

- (公社)日本歯科医師会及び(一社)都道府県歯科医師会

- (公社)日本薬剤師会及び(一社)都道府県薬剤師会

- (公社)日本看護協会及び(公社)都道府県看護協会

- (公社)日本助産師会及び(一社)都道府県助産師会

- (一社)日本病院薬剤師会

- (公社)日本診療放射線技師会

- (一社)日本臨床衛生検査技師会

- (公社)日本臨床工学技士会

病院団体等

- (一社)日本病院会及びその会員が代表者である病院

- (公社)全日本病院協会及びその会員が代表者である病院

- (一社)日本医療法人協会

- (公社)日本精神科病院協会

- (公社)全国自治体病院協議会及びその会員が代表者である病院

- (一社)全国医学部長病院長会議及びその会員が代表者である大学の医学部又は病院

- (公財)日本医療機能評価機構

病院事業者

- (独)国立病院機構

- (独)労働者健康安全機構

- (独)地域医療機能推進機構

- (国研)国立がん研究センター

- (国研)国立循環器病研究センター

- (国研)国立精神・神経医療研究センター

- (国研)国立国際医療研究センター

- (国研)国立成育医療研究センター

- (国研)国立長寿医療研究センター

- 日本赤十字社

- (福)恩賜財団済生会

- 全国厚生農業協同組合連合会の会員である厚生農業協同組合連合会

- (福)北海道社会事業協会

学術団体

日本医学会に属する学会(内90学会)

- (一社)日本病理学会

- (特非)日本法医学会

- (一社)日本血液学会

- (一社)日本内分泌学会

- (一社)日本内科学会

- (一社)日本小児科学会

- (一社)日本感染症学会

- (一社)日本結核・非結核性抗酸菌症学会

- 一般財団法人日本消化器病学会

- (一社)日本循環器学会

- (公社)日本精神神経学会

- (一社)日本外科学会

- (公社)日本整形外科学会

- (公社)日本産科婦人科学会

- 公益財団法人日本眼科学会

- (一社)日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会

- (公社)日本皮膚科学会

- (一社)日本泌尿器科学会

- (特非)日本口腔科学会

- (公社)日本医学放射線学会

- 日本ハンセン病学会

- (特非)日本気管食道科学会

- (一社)日本アレルギー学会

- (公社)日本化学療法学会

- (公社)日本麻酔科学会

- (一社)日本胸部外科学会

- (一社)日本脳神経外科学会

- (一社)日本輸血・細胞治療学会

- (一社)日本糖尿病学会

- (一社)日本神経学会

- (一社)日本老年医学会

- (公社)日本リハビリテーション医学会

- (一社)日本呼吸器学会

- (一社)日本腎臓学会

- (一社)日本リウマチ学会

- (公社)日本生体医工学会

- 日本先天異常学会

- (一社)日本肝臓学会

- (一社)日本形成外科学会

- (一社)日本熱帯医学会

- (一社)日本小児外科学会

- (一社)日本脈管学会

- (一社)日本人工臓器学会

- (一社)日本消化器外科学会

- (一社)日本臨床検査医学会

- (一社)日本核医学会

- (一社)日本救急医学会

- (一社)日本心身医学会

- (一社)日本消化器内視鏡学会

- (一社)日本癌治療学会

- (一社)日本移植学会

- (特非)日本心臓血管外科学会

- (一社)日本リンパ網内系学会

- (一社)日本大腸肛門病学会

- (公社)日本超音波医学会

- (一社)日本動脈硬化学会

- (特非)日本呼吸器外科学会

- (一社)日本集中治療医学会

- (一社)日本臨床薬理学会

- (特非)日本高血圧学会

- (公社)日本臨床細胞学会

- (一社)日本透析医学会

- (一社)日本内視鏡外科学会

- (一社)日本肥満学会

- (一社)日本血栓止血学会

- (特非)日本血管外科学会

- (特非)日本レーザー医学会

- (公社)日本臨床腫瘍学会

- (特非)日本呼吸器内視鏡学会

- (一社)日本プライマリ・ケア連合学会

- (一社)日本脊椎脊髄病学会

- (特非)日本緩和医療学会

- (公社)日本放射線腫瘍学会

- (一社)日本熱傷学会

- (特非)日本小児循環器学会

- (一社)日本磁気共鳴医学会

- (特非)日本肺癌学会

- (一社)日本胃癌学会

- (一社)日本造血・免疫細胞療法学会

- (一社)日本ペインクリニック学会

- (一社)日本病態栄養学会

- (一社)日本周産期・新生児医学会

- (一社)日本災害医学会

- (一社)日本臨床栄養代謝学会

- (一社)日本再生医療学会

- (一社)日本インターベンショナルラジオロジー学会

- (一社)日本内分泌外科学会

- (公社)日本婦人科腫瘍学会

- (一社)日本肝胆膵外科学会

- (特非)日本食道学会

- (一社)日本美容外科学会(JSAPS)

- (一社)日本美容外科学会(JSAS)

- (一社)日本医療安全学会

- 日本歯科医学会

- (一社)日本医療薬学会

- (一社)日本看護系学会協議会の社員である学会

- (一社)医療の質・安全学会

- (一社)医療安全全国共同行動

病理解剖説明資料をダウンロード

医療機関の皆様へ「病理解剖について」のご利用について

ご遺族(ご家族)の皆様へ「病理解剖について」

ご遺族(ご家族)の皆様へ「病理解剖について 簡易版

(参考)厚生労働省医政局総務課長 厚生労働省医政局医事課長 通知

「医療事故調査制度における解剖等調査の適切な選択・実施について 」

(平成31年4月24日医政総発 0424第1号 医政医発0424第3号)

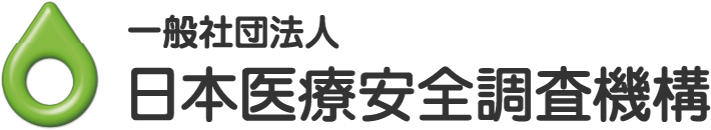

電話による相談

センターでは、医療事故調査の実施に関する相談に応じる窓口を設けています。

- 相談専用ダイヤル:03-3434-1110

- 23時~翌7時を除く

相談専用ダイヤルにおかけいただくと、自動音声で以下の①~⑤の項目別に番号がアナウンスされますので、ご相談内容に該当する番号を選択してください。

① 医療事故調査制度に関する相談

医療事故報告の手続きに関する相談

医療事故調査・支援センターへの調査依頼の手続きに関する相談

② 医療機関からの医療事故報告の判断に関する相談

③ ①②以外の相談やお問い合わせ

⑤ 医療機関からの緊急を要する相談(夜間・休日)

※ 23時~翌7時は除く

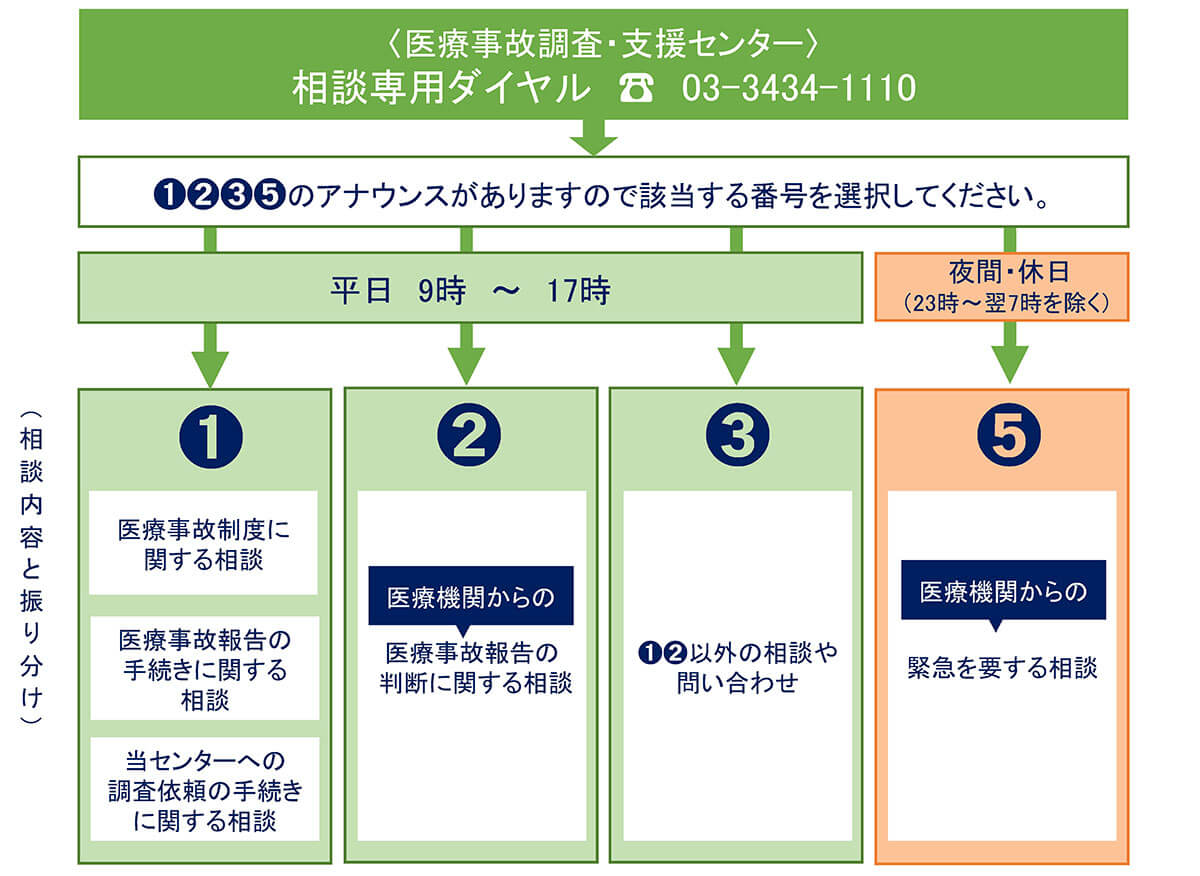

医療事故の判断に関する合議について

医療事故の判断に関する相談

医療機関が行う「医療事故の判断」に関する相談をご希望の場合、判断の参考としていただくため、センターでは複数の医師、看護師による合議を行い、この結果をセンターの医師より医療機関に「助言」として電話でお伝えすることができます。合議結果はセンターが事例相談用紙を受け取ってから10日程度でご連絡いたします。

なお、センターにご相談いただく際の費用は発生いたしません。

- センター合議による「医療事故の判断」に関する相談をご希望の場合(連絡の流れ)

① 平日9時~17時に専用ダイヤルにお電話ください。

② センターより様式5「事例相談用紙」および提出以降の流れをメールでご案内いたします。

③ 医療機関は様式5を作成し、折り返しセンターにメール添付でご提出ください。

④ センター合議を実施します。

⑤ センター合議結果を医療機関に説明し助言します。※ 夜間(平日17時以降)または土日祝に「医療事故(疑いを含む)」が発生し、センター合議による「医療事故の判断」に関する相談をご希望の場合は、ホームページより様式5をダウンロードし、必要事項をご記入いただき、翌平日の9時~17時に相談専用ダイヤルにお電話ください。

| 様式等 | ダウンロード |

|---|---|

| 様式5「事例相談用紙」 ※送り先はセンターよりご案内します |

24KB |

※ センターでは守秘義務を厳重に遵守いたします。

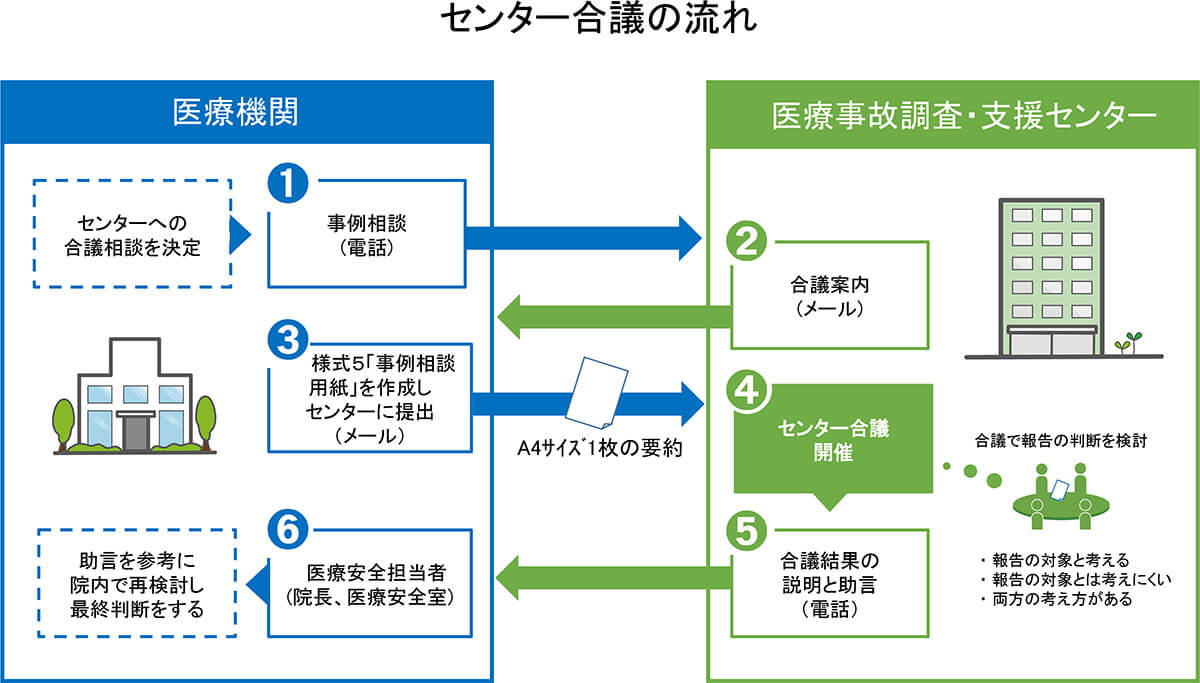

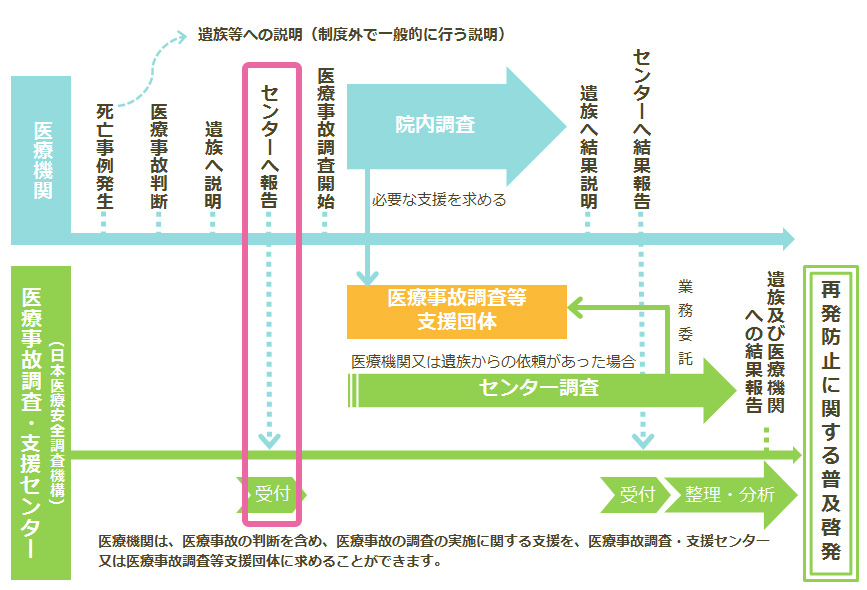

センターへの医療事故発生報告について

遺族への説明

~医療事故調査制度~

医療事故と判断した後の説明にあたって

医療機関の皆様へ

医療機関の管理者(院長)が、医療事故調査制度に則り医療事故に該当すると判断した場合、医療事故調査・支援センター(以下、センター)に「医療事故」の報告を行います。

報告にあたっては、あらかじめご遺族への説明が必要となります。

今般、センターにおきまして、医療機関が「医療事故」の報告を行うと決定された際、ご遺族へ説明するための補助資料として、別添「ご遺族の皆様へ」を作成しました。医療事故調査制度の流れ等、図を用いて示していますので、説明の際にリーフレットとあわせてご利用いただけますと幸いです。

[説明する際の留意点などについて]

- ご遺族からセンターへの報告をしないようにとの申し出があった場合、「事故報告」を行うことは医療機関の義務であること※を丁寧に説明します。

※厚生労働省ホームページ「医療事故調査制度に関するQ&A」 - 院内調査の過程においては、ご遺族にも適宜ご協力いただくことを説明し、疑問や不明点がないか確認しながら、遺族が質問しやすいよう配慮します。

- 説明はできる限り専門用語を使わずに、わかりやすい表現で行うことが重要です。

【参考】研修ワークブック 院内調査のすすめ方 日本医師会

法律 第6条の10

病院、診療所又は助産所(以下この章において「病院等」という。)の管理者は、医療事故(当該病院等に勤務する医療従事者が提供した医療に起因し、又は起因すると疑われる死亡又は死産であつて、当該管理者が当該死亡又は死産を予期しなかつたものとして厚生労働省令で定めるものをいう。以下この章において同じ。)が発生した場合には、厚生労働省令で定めるところにより、遅滞なく、当該医療事故の日時、場所及び状況その他厚生労働省令で定める事項を第六条の十五第一項の医療事故調査・支援センターに報告しなければならない。

通知 遺族へは、以下の事項を説明する

- 医療事故の日時、場所、状況

- 日時/場所/診療科

- 疾患名/臨床経過等

- 医療事故の状況

- 報告時点で把握している範囲

- 調査により変わることがあることが前提であり、その時点で不明な事項については不明と説明する。

- 日時/場所/診療科

- 制度の概要

- 院内事故調査の実施計画

- 解剖又は死亡時画像診断(Ai)が必要な場合の解剖又は死亡時画像診断(Ai)の具体的実施内容などの同意取得のための事項

- 血液等の検体保存が必要な場合の説明

制度の関係資料を作成していますので、遺族への説明時にご利用ください。

報告事項・報告期限

医療機関の管理者が「医療事故」と判断した場合は、遺族への説明後、センターに医療事故発生時の報告をします。

報告事項

「医療事故が発生した場合には、遅滞なく、当該医療事故の日時、場所及び状況その他厚生労働省令で定める事項を医療事故調査・支援センターに報告しなければならない」とされています。

通知 センターへの報告事項について

以下の事項を報告する。

- 日時/場所/診療科

- 医療事故の状況

- 疾患名/臨床経過等

- 報告時点で把握している範囲

- 調査により変わることがあることが前提であり、その時点で不明な事項については不明と記載する。

- 連絡先

- 医療機関名/所在地/管理者の氏名

- 患者情報(性別/年齢等)

- 調査計画と今後の予定

- その他管理者が必要と認めた情報

報告期限について

通知 センターへの報告期限

個別の事案や事情等により、医療事故の判断に要する時間が異なることから具体的な期限は設けず、「遅滞なく」報告とする。

※ なお、「遅滞なく」とは、正当な理由無く漫然と遅延することは認められないという趣旨であり、当該事例ごとにできる限りすみやかに報告することが求められるもの。

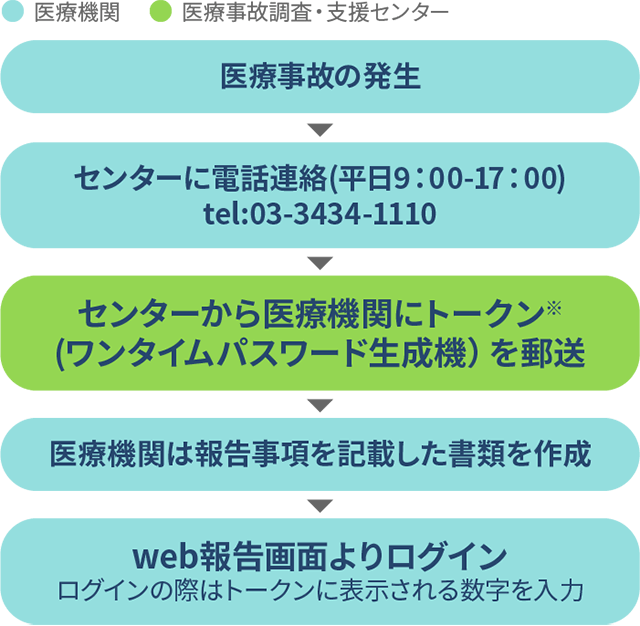

医療事故発生時 報告方法

医療事故が発生し、センターに報告される際は、まずセンターへお電話でご連絡ください(03-3434-1110)。

報告事項をWebまたは書面のいずれかの方法で、報告してください。報告には「報告事項」を記載した書類が必要です。

| 様式等 | ダウンロード |

|---|---|

| 医療事故報告票 様式1(入力用) |  24KB |

| 医療事故報告票 様式1(記載例) |  26KB |

| 医療事故報告票・医療機関調査報告票 入力選択項目 |  26KB |

Webでの報告手順

「パスワード」と「トークン(ワンタイムパスワード生成機)※」を医療機関宛に郵送でお届けいたします。「ログイン番号」は、口頭でお伝えいたしますので、「パスワード」と「トークン」がお手元に届きましたら、センターまでご連絡ください。

なお、「ログイン番号」「パスワード」「トークン」は当該事例に関する院内調査結果の報告においても必要になりますので、保管をお願いします。

※ Web報告が可能な場合はWebでのご報告にご協力をお願いします。

※ トークンとは

「トークン(ワンタイムパスワード生成機)」とは写真のような小さな機械で、ボタンを押すと6桁の数字が表示されます。表示される数字は時刻によって変化します。

ログインには、次の3つの情報が必要です。

- ログイン番号(⇐センターより口頭でお伝えします。)

- パスワード(⇐センターより郵送します。)

- トークン(ワンタイムパスワード生成機⇐センターより郵送します。)に表示される6桁の数字

書面での報告手順

報告事項を記入した書面を、一般書留(角形A4封筒)またはレターパックプラス等の適切な方法で、折り曲げずに下記宛先まで郵送してください。表面には「報告書類在中」等、分かりやすく朱書してください。

- 郵送先住所

- 〒105-0013 東京都港区浜松町2丁目8番14号 浜松町TSビル 2階

医療事故調査・支援センター 宛

「報告書類在中」

情報の取扱い

センターでは、守秘義務を厳重に遵守いたします。

上記の内容についてご不明な点は、センターにご連絡ください。

- センター連絡先電話番号

- 03-3434-1110

院内調査について

院内調査に役立つ資料等を掲載しています。

日本医師会「研修ワークブック 院内調査の進め方2023年度版」をダウンロード

調査の項目

医療機関の管理者は、「医療事故が発生した場合には、厚生労働省令で定めるところにより、速やかにその原因を明らかにするために必要な調査を行わなければならない」と規定されています。

医療機関が行う医療事故調査(院内調査)の調査項目・方法等について

医療機関は、院内調査を行うために必要な項目を選択し、情報を収集、整理します。

通知

- 本制度の目的は医療安全の確保であり、個人の責任を追及するためのものではないこと。

- 調査の対象者については当該医療従事者を除外しないこと。

- 調査項目については、以下の中から必要な範囲内で選択し、それらの事項に関し、情報の収集、整理を行うものとする。

※ 調査の過程において可能な限り匿名性の確保に配慮すること。- 診療録その他の診療に関する記録の確認

例)カルテ、画像、検査結果等 - 当該医療従事者のヒアリング

※ ヒアリング結果は内部資料として取り扱い、開示しないこと。(法的強制力がある場合を除く。)とし、その旨をヒアリング対象者に伝える。 - その他の関係者からのヒアリング

※ 遺族からのヒアリングが必要な場合があることも考慮する。 - 医薬品、医療機器、設備等の確認

- 解剖又は死亡時画像診断(Ai)については解剖又は死亡時画像診断(Ai)の実施前にどの程度死亡の原因を医学的に判断できているか、遺族の同意の有無、解剖又は死亡時画像診断(Ai)実施により得られると見込まれる情報の重要性などを考慮して実施の有無を判断する。

- 診療録その他の診療に関する記録の確認

- 血液、尿等の検体の分析・保存の必要性を考慮

- 医療事故調査は医療事故の原因を明らかにするために行うものであること。

※ 原因も結果も明確な、誤薬等の単純な事例であっても、調査項目を省略せずに丁寧な調査を行うことが重要であること。 - 調査の結果、必ずしも原因が明らかになるとは限らないことに留意すること。

- 再発防止は可能な限り調査の中で検討することが望ましいが、必ずしも再発防止策が得られるとは限らないことに留意すること。

医療事故調査等支援団体の支援について

調査を行うにあたっては、医療事故調査等支援団体に必要な支援を求めることができます。

- 医療事故の判断に関する相談

- 調査手法に関する相談、助言

- 院内事故調査の進め方に関する支援

- 解剖、死亡時画像診断に関する支援(施設・設備等の提供含む)

- 院内調査に必要な専門家の派遣

- 報告書作成に関する相談、助言(医療事故に関する情報の収集・整理、報告書の記載方法など)

専門医への「認定証」発行のお願い

※ この内容は、日本専門医機構からの依頼により掲載しています。

「医療事故調査制度」による「院内調査」には、すでに80数%において、外部の医療の専門家が参加されています。調査に協力頂く専門医にとっては、ご自分の本来の仕事である臨床・研究・教育で多忙の中、貴院の調査に参加頂いており、医療者としての医療の安全・質の向上への真摯な思い入れなしにはできないことと思っています。協力頂いた先生方のご努力に対し、謝金・交通費等だけではなく、専門医機構では学術業績・診療以外の活動実績として『専門医資格の更新の点数』への加算という形でその労に報いたいと考えています。

下記の資料をご覧の上、参加された専門医に対して貴院から「認定証」の発行をお願いいたします。この「認定証」は、学会が「専門医資格更新」の点数として算定に使用させていただきます。

「医療事故調査協力の認定証」発行の具体的内容

- 「医療事故調査制度」開始(2015年10月)以降の、すべての「院内事故調査」事例を対象とします。

過去に調査・報告が完了した例でも、協力した専門医からの要請があれば、当該医療機関から「認定証」発行をお願いいたします。 - 「認定証」を次の様式で作成・記載の上、調査に参加された専門医へ手渡して下さい。

様式「認定証」(Word)ダウンロード 様式「認定証」(PDF)ダウンロード

学会側から、参加の確認のため、貴病院に問い合わせることがありますので、認定証を発行する際には「事例番号」を必ず記載して下さい。(貴病院事例の具体的な内容は、学会へ提供されることはありません。) - 支援内容によって専門医への負担には、明らかな差があります。

支援内容を反映した点数としたいことから、下記の①②③のいずれかにチェックを入れて下さい。(単位数は算定の参考例です。具体的な点数は、各学会で決めます)

① 委員長として報告書作成した(例として3単位とする)

② 委員として調査委員会へ参加(例として2単位とする)

③ 報告書査読等、調査へ協力(例として1単位とする)

センターへの院内調査結果報告について

病院等の管理者は、院内調査結果をセンターに報告をする前に、遺族に対し、センターへの報告事項の内容を説明しなければならないとされています。

通知 遺族への説明方法について

- 調査の目的・結果について、遺族が希望する方法で説明するよう努めなければならない。

- 遺族への説明については、口頭(説明内容をカルテに記載)又は書面(報告書又は説明用の資料)若しくはその双方の適切な方法により行う。

通知 遺族への説明事項について

- 現場医療者など関係者について匿名化する。

- 「センターへの報告事項」の内容を説明することとする。

センターへの報告事項

医療事故調査を終了したときは、遅滞なく、その結果を医療事故調査・支援センターに報告しなければならないとされています。

医療機関は、院内調査が終了したら、遺族に対して、院内調査の目的・結果等、センターに報告する内容について説明をした後に、センターに院内調査結果の報告をします。

通知

- 本制度の目的は医療安全の確保であり、個人の責任を追及するためのものではないことを、報告書冒頭に記載する。

- 報告書はセンターへの提出及び遺族への説明を目的としたものであることを記載することは差し支えないが、それ以外の用途に用いる可能性については、あらかじめ当該医療従事者へ教示することが適当である。

- センターへは以下の事項を報告する。

日時/場所/診療科

医療機関名/所在地/連絡先

医療機関の管理者の氏名

患者情報(性別/年齢等)

医療事故調査の項目、手法及び結果- 調査の概要(調査項目、調査の手法)

- 臨床経過(客観的事実の経過)

- 原因を明らかにするための調査の結果

※ 必ずしも原因が明らかになるとは限らないことに留意すること。

- 調査において再発防止策の検討を行った場合、管理者が講ずる再発防止策については記載する。

- 当該医療従事者や遺族が報告書の内容について意見がある場合等は、その旨を記載すること。

- 医療上の有害事象に関する他の報告制度についても留意すること。

- 当該医療従事者等の関係者について匿名化する。

- 医療機関が報告する医療事故調査の結果に院内調査の内部資料は含まない。

情報の匿名化について

報告内容に、当該医療従事者等の関係者が識別される情報が含まれる場合は、識別されないよう匿名化されているかご確認ください。

例:「A医師、B医師」

院内調査終了時 報告方法

報告事項をWebまたは書面のいずれかの方法で、報告してください。報告には「報告事項」を記載した書類が必要です。

| 様式等 | ダウンロード |

|---|---|

| 医療機関調査報告票 様式2(入力用) |  31KB |

| 医療機関調査報告票 様式2(記載例) |  32KB |

| 報告書フォーマット(参考) |  26KB |

| 医療事故報告票・医療機関調査報告票 入力選択項目 |  26KB |

※ 院内調査の結果について、「報告事項」の内容が記載されている書類であれば、書式等は問いません。

Webの場合

報告事項を、Webの報告画面より入力してください。Webアクセスの際に、医療事故報告で使用した「ログイン番号」「パスワード」「トークン(ワンタイムパスワード生成機)」が必要になります。

※ センターでは、ご提出いただいた院内調査結果報告書を集積し、それらを整理・分析した結果を再発防止策として提言にまとめるため、院内調査結果報告書をセンターで匿名化して使用しております。

そのため、可能な範囲でWordファイルでご提出をお願いいたします。

書面の場合

報告事項を記入した書面及び報告書を、一般書留(角形A4封筒)またはレターパックプラス等の適切な方法で、折り曲げずに下記宛先まで郵送してください。表面には「報告書類在中」等、分かりやすく朱書してください。

- 郵送先住所

- 〒105-0013 東京都港区浜松町2丁目8番14号 浜松町TSビル 2階

医療事故調査・支援センター 宛

「報告書類在中」

※ 提出された書類を確認後、報告受付となります。その際、医療機関へ報告受付の旨を文書にてお知らせします。

※ センターへの調査結果報告の内容については、再発防止策の検討を充実させるため、必要に応じて、センターから医療機関に確認・照会等を行うことがあります。(「医療法施行規則の一部を改正する省令の施行に伴う留意事項等について」平成28年6月24日医政総発0624第1号)

情報の取扱い

センターでは、守秘義務を厳重に遵守いたします。また、報告された情報は、医療法第6条の16第1号、第2号の規定に基づき、情報の整理・分析等に使用します。

上記の内容についてご不明な点は、センターにご連絡ください。

- センター連絡先電話番号

- 03-3434-1110

センター調査について

センター調査の目的

センター調査は、第三者としての専門的立場から院内調査の内容について可能な範囲で事実確認や調査・分析を行い、事故の原因を明らかにし、再発防止を図ることで、医療の質と安全の向上に資することを目的としています。また、個人や医療機関の法的責任を追及する調査ではなく、医療の透明性を高め、医療の不確実性等を明らかにして、医療機関と遺族との間の相互理解を促進することを期待しております。

センター調査に先行して実施される院内調査は、医療事故の原因を分析することを通じて自らの組織における医療安全の問題点を見直し、さらに発展させるプロセスとして重要なものです。センター調査において院内調査の検証を行った結果、院内調査の結果と異なる場合もありますが、それぞれの調査結果は尊重され、相まって再発防止に役立つことが期待されます。

センター調査の対象

医療機関から、既にセンターへ「医療事故報告」されている事例が対象です。

法律 第6条の17

医療事故調査・支援センターは、医療事故が発生した病院等の管理者又は遺族から、当該医療事故について調査の依頼があつたときは、必要な調査を行うことができる。

- 医療事故調査・支援センターは、前項の調査について必要があると認めるときは、同項の管理者に対し、文書若しくは口頭による説明を求め、又は資料の提出その他必要な協力を求めることができる。

- 第1項の管理者は、医療事故調査・支援センターから前項の規定による求めがあつたときは、これを拒んではならない。

- 医療事故調査・支援センターは、第1項の管理者が第2項の規定による求めを拒んだときは、その旨を公表することができる。

センター調査の依頼について

通知

医療事故が発生した医療機関の管理者又は遺族は、医療機関の管理者が医療事故としてセンターに報告した事案については、センターに対して調査の依頼ができる。

センター調査への医療機関の協力について

通知

- 院内事故調査終了後にセンターが調査する場合は、院内調査の検証が中心となるが、必要に応じてセンターから調査の協力を求められることがあるので病院等の管理者は協力すること。

- 院内事故調査終了前にセンターが調査する場合は院内調査の進捗状況等を確認するなど、医療機関と連携し、早期に院内事故調査の結果が得られることが見込まれる場合には、院内事故調査の結果を受けてその検証を行うこと。各医療機関においては院内事故調査を着実に行うとともに、必要に応じてセンターから連絡や調査の協力を求められることがあるので病院等の管理者は協力すること。

- センター調査(・検証)は、「医療機関が行う調査の方法」で示した項目について行う。その際、当該病院等の状況等を考慮しておこなうこと。

- センターは医療機関に協力を求める際は、調査に必要かつ合理的な範囲で協力依頼を行うこととする。

対象・開始時期

センター調査の対象

医療機関から、既にセンターへ「医療事故報告」されている事例が対象です。

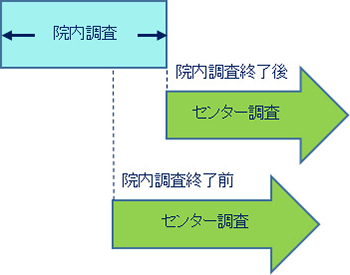

センター調査の開始時期

センター調査は、院内調査の検証を基本とすることから、原則として院内調査の終了後に開始します。

場合によっては、院内調査の終了前に、当該事例の調査に必要な事項に関する情報の収集および整理等の調査を開始することがあります。その場合も院内調査の検証は、院内調査の終了後に行うこととなります。

センター調査の流れ

院内調査終了後にセンターが調査する場合は、院内調査により記録の検証や(必要な場合の)解剖は終了していることが多いと考えられるため、新たな事実を調査するというより、院内調査結果の医学的検証を行いつつ、現場当事者への事実確認のヒアリングや、再発防止に向けた知見の整理を主に行うことが考えられます。

一方で、院内調査の終了前にセンターが調査する場合は、院内調査の進捗状況等を確認し、院内調査を行う医療機関と連携し、必要な事実確認を行うことが考えられます。また、早期に(約3か月以内程度)院内調査の結果が得られることが見込まれる場合には、院内調査の結果を受けてその検証を行うこととなります。

なお、調査終了後、センターは医療機関と遺族に調査結果報告書を交付します。

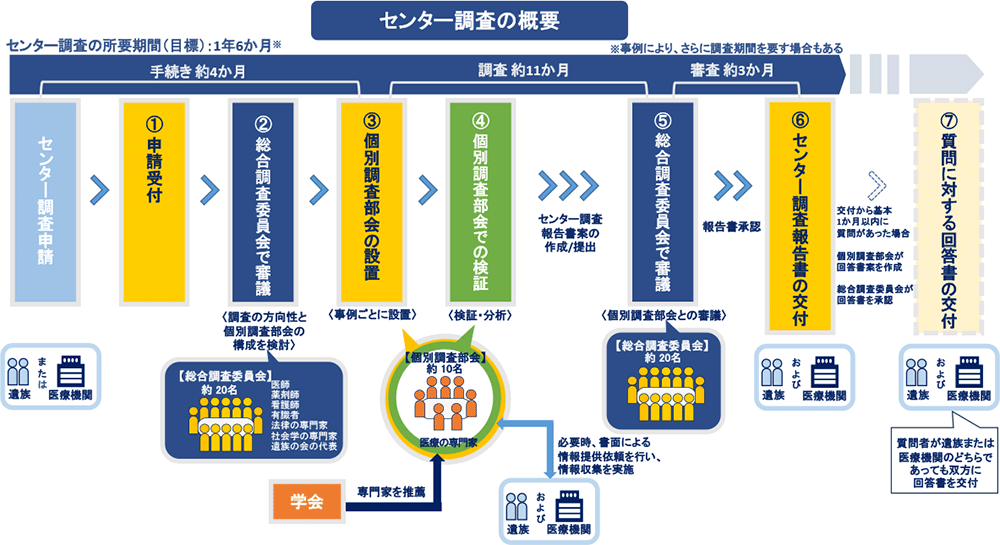

センター調査に要する期間について

センター調査に要する期間は1年6カ月程度を目標としておりますが、専門的な見地から調査・分析を重ねセンター調査報告書を作成するため、調査の期間が延びる可能性があります。その理由としては、検体の追加検査、解剖に関する情報収集、当該医療機関以外の診療録の取り寄せ、複数回に渡る書面による情報提供依頼などが挙げられます。進行状況は、概ね3か月ごとに医療機関及び遺族にお知らせします。

「センター調査の概要」の図中にある①~⑦について

| 1. 申請受付 | センターは、センター調査申込書受理後、当該医療機関と遺族にセンター調査管理番号などの書類を送付します。 <センターから郵送でお送りする書類> ①「センター調査について」 ②「センター調査番号のお知らせ」 |

| 2. 総合調査委員会で審議 | 「総合調査委員会(*1)」は、院内調査報告書とその他の資料をもとに調査の方向性や「個別調査部会(*2)」の構成を検討します。 *1「総合調査委員会」 医療の専門家(医師、薬剤師、看護師)および、有識者(法律の専門家、社会学の専門家、遺族の会の代表の方)等、約20名のメンバーで構成されます。 *2「個別調査部会」 対象事例に関連する領域に精通した約10名の医療の専門家で構成され、医学的・専門的な検証を行います。 |

| 3. 個別調査部会の設置 | センターは、「総合調査委員会」で決定した調査の方向性や「個別調査部会」の構成に沿って、事例に関連する複数の専門学会に「個別調査部会」の部会員の推薦を依頼します。その際には、推薦する部会員が当該医療機関と利害関係がないことの確認を学会に依頼しています。 センターは、学会から推薦された部会員に対し、当該医療機関と利害関係がないことを確認し、「個別調査部会」を設置します。「個別調査部会」設置後、当該医療機関に対して診療記録(検査画像等を含む)、解剖結果等の事例に関する資料の提出を依頼します。必要に応じて、前医や搬送先医療機関に診療記録等の情報提供を依頼します。 センターは、「個別調査部会」による調査の開始後、当該医療機関と部会員との間、また、患者あるいはご遺族と部会員との間に、利害関係があることを新たに確認した場合、その部会員を交代します。 協力学会一覧 |

| 4. 個別調査部会での検証 | 「個別調査部会」は、原則3回開催し医療機関より提出された院内調査結果報告書、診療記録(検査画像を含む)、解剖結果等の事例に関する資料と関連資料を確認し、それらの情報をもとに審議します。必要がある場合は、当該医療機関やご遺族への書面による情報提供依頼を行う場合があります。当該医療機関への情報提供依頼では、診療記録から得られない情報、医療者の行動の理由や判断根拠等も伺います。調査の過程において、死亡に至るまでの病態の変化を含めて時系列で臨床の経過(以下、臨床経過)を確認し、死因の検証、臨床経過に関する医学的検証と分析を行い、再発防止策を検討します。臨床経過は、検証分析のもととなりますのでご遺族および医療機関に送付しご確認いただきます。ご認識と異なる点がありましたら、その旨記載いただいたうえ、センターへ返送していただきます。 「個別調査部会」は、センター調査報告書(案)を作成しとりまとめ、「総合調査委員会」へ提出します。 |

| 5. 総合調査委員会で審議 | 「総合調査委員会」は、「個別調査部会」から提出されたセンター調査報告書(案)について精査し、「個別調査部会」と審議します。 |

| 6. センター調査報告書の交付 | 「総合調査委員会」の承認を経て、センターは、ご遺族及び医療機関の双方にセンター調査報告書を交付します。 ※ センター調査を行うことで、必ずしも事故の原因が明らかになるとは限りません。 |

| 7. 質問に対する回答書の交付 | ご遺族又は医療機関からセンター調査報告書について質問がある場合は、センター調査報告書交付後1か月以内に書面にて提出いただきます。ご遺族もしくは医療機関またはその双方から書面による質問が提出された場合は、「個別調査部会」によりセンター調査の範囲で回答を作成します。「総合調査委員会」で承認後、質問者がご遺族または医療機関のどちらであっても、双方に質問内容及び回答を書面で交付し、調査終了となります。なお、調査終了後、「個別調査部会」は解散となります。 |

センター調査報告書の構成と考え方

以下にセンター調査報告書を構成する項目(1~11)を示します。

- 1. はじめに

- 2. 事例概要

-

(1)事例概要

(2)患者に関する基本情報

(3)医療機関、関係医療者に関する情報 - 3. 医療事故調査の方法

-

(1)院内調査の検証にあたって提出された資料

(2)センターにおいて追加調査した事項 - 4. 調査分析の経緯

- 5. 臨床経過

- ▼考え方▼

センター調査は事実をもとに医学的・専門的な検証を行うため、診療記録を確認します。診療記録から不明な点は、書面による情報提供依頼により情報を得ます。これらの情報を「臨床経過」として、時系列で整理します。 - 6. 原因を明らかにするための調査の結果

-

(1)死因の検証

▼考え方▼

どのような医療行為によって、どのような病状変化が起こり、その後どのように病態が変化して死亡に至ったかを検証します。

(2)臨床経過に関する検証・分析

▼考え方▼

検証・分析は、結果を知ってからであることを念頭に置き、当時の医療水準やガイドライン等の指標に基づき、当該事例において実際に行われた医療行為について、実施した時点における情報を根拠に「事前的視点」で行います。 具体的には、患者の病状や診療が行われた場所(外来・病棟・ICU等)を考慮して、時系列で臨床経過の場面を区切り、各場面を診療のプロセス(①診断、②治療選択・適応・リスク評価、③インフォームド・コンセント、もしくは病状説明、④治療・検査・処置、⑤患者管理・観察体制)に沿って検証・分析を行います。 - 7. 総括(まとめ)

- 8. 再発防止策について

- ▼考え方▼

患者の死亡という結果を知った上で経過を振り返り、どうすれば同じような事故を防止できるかという「事後的視点」で検討します。再発防止策は問題点の列挙にとどめるのではなく、その背景に注目し、それらを克服するための、人為的努力に頼らない「具体的」で「実現可能なもの」を提案します。 - 9. その他の事項

- ▼考え方▼

死因には関係ないが、安全管理上、重要な指摘事項があった場合に記載します。 - 10. 要約

- 11. 調査関連資料

センター調査における情報管理

センター調査における資料の取り扱いや、センター調査報告書作成時の委員間の情報共有・意見交換にあたっては、セキュリティーの高いシステムを使用し、情報の秘匿を厳守します。

センター調査の申し込み方法

1. 申し込み方法

医療機関から、既にセンターに報告されている医療事故について、ご遺族又は医療機関からセンターに対し調査の依頼をすることができます。

(1) 当ページから以下の書類をダウンロードして、必要事項を記載し申込書とセンター調査を依頼した理由を作成してください。

なお、申し込みの際は、「センター調査についての説明」をよくお読みください。

- センター調査申込書

- センター調査についての説明

| 様式等 | ダウンロード |

|---|---|

| センター調査申込書(医療機関用)様式3 ※ 様式3が変更になりました |

15KB |

| センター調査についての説明 |  217KB |

(2) センター調査は、申請者に一定の手数料をご負担いただきます。

医療機関の場合は10万円を、下記口座へ入金ください。

センター調査の費用

- 医療機関からの場合

- 10万円(税込み)

- ご遺族からの場合

- 2万円(税込み)

(3) センター調査申込書と入金の受領証を一般書留(角形A4封筒)またはレターパックプラス等の適切な方法で下記宛先に郵送してください。表面には「センター調査申込書在中」等、分かりやすく朱書して下さい。

(4) センター調査申込書と入金の確認後、センター調査の依頼を受理とします。その際、ご遺族および医療機関へセンター調査受理の旨を文書にてお知らせします。

(5) センターは調査が終了後、センター調査報告書をご遺族および医療機関へ郵送します。

※ センター調査報告の結果に医療機関調査報告等の内部資料は含みません。

2. 情報の取扱い

センターでは、守秘義務を厳重に遵守いたします。また機構は、個別のセンター調査報告書及びその他センター調査の内部資料については、法的義務のない開示請求に応じません。

振り込み口座

3. その他

上記の内容についてご不明な点は、センターにご連絡ください。

- センター連絡先電話番号

- 03-3434-1110

- 郵送先住所

- 〒105-0013 東京都港区浜松町2丁目8番14号 浜松町TSビル 2階

医療事故調査・支援センター 宛

「センター調査申込書在中」

- ゆうちょ銀行からお振り込みの場合

- 金融機関名:ゆうちょ銀行

口座記号番号:00100-5-324035

加入者名:医療事故調査・支援センター

- 他行からお振り込みの場合

- 金融機関名:ゆうちょ銀行 支店名:〇一九 口座種別/番号:当座/0324035 口座名称:医療事故調査・支援センター