更新日: 2025/6/16

医療事故調査制度の対象とは?

「医療事故」の定義

医療事故調査制度では、以下の(1)と(2)の双方に該当するものが本制度の対象となる「医療事故」と定義されています。

- すべての病院、診療所(歯科を含む。)又は助産所に勤務する医療従事者が提供した医療に起因する(又は起因すると疑われる)死亡又は死産

- 医療機関の管理者が当該死亡又は死産を予期しなかったもの

| 医療に起因し、又は起因すると疑われる死亡又は死産 | 左記に該当しない死亡又は死産 | |

| 管理者が予期しなかったもの | 制度の対象事案 | |

| 管理者が予期したもの |

出典:厚生労働省ホームページ「医療事故調査制度に関するQ&A(9/28更新)」一部改変

※ 本制度の対象は、平成27年10月1日以降の死亡又は死産の事例に限定されています。

※ 本制度の対象は、医療過誤の有無によって決定されるものではありません。

(1)の「医療に起因する(又は起因すると疑われる)死亡又は死産」について

「医療」の範囲

「医療」の範囲に含まれるものとして、手術、処置、投薬及びそれに準じる医療行為(検査、医療機器の使用、医療上の管理※1など)があります。(下表参照)

なお、「医療」の範囲に含まれるか否かは、疾患や医療機関における医療提供体制の特性・専門性によって異なります。

※1 施設管理等の「医療」に含まれない単なる管理は制度の対象となりません。

「医療」の範囲に含まれるもの

| 診察 | ・徴候、症状に関連するもの |

| 検査等(経過観察を含む) | ・検体検査に関連するもの ・生体検査に関連するもの ・診断穿刺・検体採取に関連するもの ・画像検査に関連するもの |

| 治療(経過観察を含む) | ・投薬・注射(輸血含む)に関連するもの ・リハビリテーションに関連するもの ・処置に関連するもの ・手術(分娩含む)に関連するもの ・麻酔に関連するもの ・放射線治療に関連するもの ・医療機器の使用に関連するもの |

| その他(管理者が医療に起因し、 又は起因すると疑われるものと判断した場合) | ・療養に関連するもの ・転倒・転落に関連するもの ・誤嚥に関連するもの ・患者の隔離・身体的拘束/身体抑制に関連するもの |

「医療」の範囲に含まれないものの具体例

| 施設管理に関連するもの | ・火災等に関連するもの地震や落雷等、天災によるもの |

| 併発症提供した医療に関連のない、偶発的に生じた疾患 | |

| 原病の進行 | |

| 自殺(本人の意図によるもの) | |

| その他 | ・院内で発生した殺人・傷害致死、等 |

死産について

「医療に起因し、又は起因すると疑われる、妊娠中または分娩中の手術、処置、投薬及びそれに準じる医療行為により発生した死産で、人口動態統計の分類における「人工死産」は対象なりません。

(2)の「予期しなかったもの」について

医療機関の管理者が予期しなかった死亡又は死産とは、次のいずれにも該当しないものです。

- 死亡又は死産が予期されることを、本人・家族に「説明」していたもの

- 死亡又は死産が予期されることを、「診療録」に記録していたもの

- 死亡又は死産が予期されることを、医療者への聞き取りなどを行った上で、死亡又は死産を予期していたと認められたもの

※ 死亡又は死産に関する「説明」「記録」があった場合であっても、 死亡又は死産の予期について当該患者の個人の病状・臨床経過を踏まえた内容でなければ「予期していたこと」にはなりません。

「予期していたこと」に該当しない例

- 「高齢のため何が起こるかわかりません。」

- 「一定の確率で死産は発生しています。」

- 「一般的に合併症が発生する可能性があります。」

※ 患者個人の病状等を踏まえない一般的な死亡の可能性についてのみの説明や記録は、予期していたことには該当しません。

本制度の「医療事故」に該当するか否かの判断

患者の死亡又は死産がこの制度の対象になるかどうか(この制度の「医療事故」に該当するかどうか)について、医療機関の管理者(院長)が院内で検討の上、判断します。

つまり、制度の対象になるかどうかについては、ご遺族の方ではなく、医療機関が判断する制度となっています。

複数の医療機関から医療が提供された場合(患者の転院等)は、双方の医療機関で連携してこの制度の対象になるかどうかを判断します。

電話による相談

本制度は死亡事例が対象になります。

センターでは、医療事故調査制度に関する相談に応じる窓口を設けています。

- ご相談ダイヤル:

03-3434-1110 - 平日9:00~17:00

平日17:00以降の夜間および土・日・祝日は、原則、受け付けておりません。

相談のダイヤルにおかけいただくと、自動音声でアナウンスがあります。下のご相談内容に該当する番号(①または③)の番号を選択してください。

① センター調査の依頼の手続きに関する相談

③ ①以外の相談やお問い合わせ

こんな時は?

ご遺族が「医療事故」であるという認識をお持ちでも、医療機関が「医療事故」には該当しないと判断された場合には、この制度の対象にはなりません。

ご遺族の認識が、医療機関の判断と異なる場合は、医療機関とよく話し合われることをおすすめいたします。

遺族等からの求めに応じた医療機関への伝達について

センターで行っていること

センターでは、次の通知に基づき、ご遺族から求めに応じて、相談の内容等を医療機関の管理者にお伝えいたします。

「医療法施行規則の一部を改正する省令の施行について伴う留意事項等について」(平成28年6月24日医政総発 0624 第1号)

- 第二 医療事故調査・支援センターについて

- 4 遺族等からの相談に対する対応の改善を図るため、また、当該相談は病院等が行う院内調査等への重要な資料となることから、医療事故調査・支援センターに対して遺族等から相談があった場合、法第6条の13第1項に規定する医療安全支援センターを紹介するほか、遺族等からの求めに応じて、相談の内容等を病院等の管理者に伝達すること。

解剖やAiについて

医療事故調査制度では、解剖やAiの実施は義務づけられておらず、医療機関が必要かどうかを検討して決定します。

なお、医療機関で行う解剖又はAiには、ご遺族の同意が必要です。

また、医療機関によっては、自施設では解剖又はAiが実施できない場合があり、近隣の医療機関の協力を得て、他施設に搬送して実施することもあります。

「解剖」について

解剖とは、直接、お体の中を確認し、亡くなった原因やその原因と診療行為との関連性などを検討するものです。

解剖は、「死因、診断が正しかったのか」、「病気がどの程度進行していたのか」、「治療の効果はどうだったのか」、「原病とは別の病気が存在していたのか」など、どうして亡くなられたのかを知るための手がかりを得るための重要な調査です。

解剖のご同意については、後で後悔されないよう、ご遺族の皆様でよく検討されることをおすすめします。

解剖を実施する場合は、通常、ご遺体の組織の変化を抑えるために2~4℃で保存され、保冷剤でお体を冷やします。その際、医療事故に関係したと考えられるチューブ等がある場合は、それらを留置した状態で解剖を実施します。

解剖は、通常、2~3時間ほどで終了します。解剖後はお体を清拭し、ご遺族のもとに戻されます。解剖終了後は、ご遺族に肉眼的所見の説明があり、解剖所見をもとに死亡診断書等が発行されます。

その他、顕微鏡で観察するための組織標本を作製し、病理医が各臓器の異常を詳細に調べますので、解剖の最終的な結果は、1か月から数か月かかることがあります。

説明資料のダウンロード

ご遺族(ご家族)の皆様へ「病理解剖について」

ご遺族(ご家族)の皆様へ「病理解剖について」簡易版

「死亡時画像診断(Ai)」について

Ai(オートプシー・イメージング=死亡時画像診断)とは、CTやMRI等の画像診断装置を用いてご遺体を検査し、死因究明等に役立てる検査手法です。

解剖を希望されない場合、Aiのみを行うこともできますが、Aiは画像で判断するものですので、この検査だけで死因を明確にすることは困難な場合があります。

亡くなられた時の状況の保存について

院内調査を実施する際は、より良い調査とするため、客観的事実の情報として亡くなられた時の状況を広い範囲で保存する必要があります。保存する内容は、ご遺族の同意を得て、医療機関が決定しますので、ご協力をよろしくお願いします。

保存の内容について

- 亡くなられた直後(または生前)の血液、尿など

- 事故に関係があると思われるチューブ類、点滴など(抜かずに挿入されたままの状態にします。)

- ご遺体の写真撮影(体の表面、体内の状態の確認)

- 心電図モニターなどの記録

- 処置や手術で撮影した画像

- 使用した医療機器、医療材料 等

院内調査について

この制度の目的は、個人の責任を追及することではなく、医療事故の再発防止を行うことです。

同じようなことが繰り返されないために、ご遺族のみなさまも調査にご協力をお願いします。

院内調査の項目

院内調査の調査項目については、以下の中から医療機関が必要な範囲で選択し、情報の収集、整理を行うこととされています。

- 診療録その他の診療に関する記録の確認

- 当該医療従事者のヒアリング(聞き取り)

- その他の関係者(遺族等)からのヒアリング(聞き取り)

- 解剖又は死亡時画像診断(Ai)の実施

- 医薬品、医療機器、設備等の確認

- 血液、尿等の検査

ご遺族へのヒアリング(聞き取り)について

医療機関からご遺族に対して、ご協力を求められることがあります。

このヒアリングを行うことによって、ご遺族の認識と医療機関側の認識の不一致を確認することもできますので、可能な範囲で、いつ、どのようなことがあったのか、医師からどのような説明がなされたのか等、経時的に情報をまとめておくとよい場合があります。

院内調査の方法について

院内調査は、医療機関や事例によって調査方法が異なります。

具体的な調査の方法についての定めはありませんが、外部の専門家の支援を受けて調査を行うなど、公正性、中立性の確保に努めることが望ましいとされています。

院内調査に要する期間について

外部委員の選定、院内調査委員会の複数回の開催、複数の委員の意見集約、報告書作成等を行うのに、数か月~1年程度を要する場合が多くあります。

院内調査終了後の説明

医療機関は、院内調査結果を「口頭」又は「書面」、若しくは「口頭と書面の両方」のうち、ご遺族が希望される方法で説明するよう努めることとなっています。説明される内容について分かりにくいこと、不明なことがある場合は、直接、医療機関にお尋ねするとよいでしょう。

院内調査は、医療事故の原因を明らかにするために行われますが、事例によっては、調査を行っても、医療事故の原因が明らかにならなかったり、再発防止策が得られないという場合もあります。

センター調査とは?

センター調査とは、医療機関がこの制度における対象として「医療事故」に該当すると判断し、すでにセンターに報告した事例について、ご遺族又は医療機関がセンターに調査を依頼した場合に行う調査です。

センター調査は、第三者としての専門的立場から院内調査の内容について可能な範囲で事実確認や調査・分析を行い、事故の原因を明らかにし、再発防止を図ることで、医療の質と安全の向上に資することを目的としています。また、個人や医療機関の法的責任を追及する調査ではなく、医療の透明性を高め、医療の不確実性等を明らかにして、医療機関とご遺族との間の相互理解を促進することを期待しております。 センター調査に先行して実施される院内調査は、医療事故の原因を分析することを通じて自らの組織における医療安全の問題点を見直し、さらに発展させるプロセスとして重要なものです。センター調査において院内調査の検証を行った結果、院内調査の結果と異なる場合もありますが、それぞれの調査結果は尊重され、相まって再発防止に役立つことが期待されます。

センター調査の対象

医療機関から、既にセンターへ「医療事故報告」されている事例が対象です。

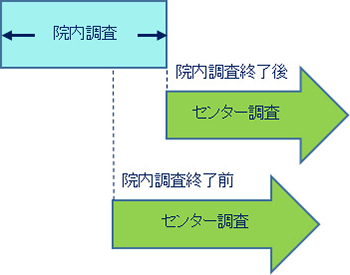

センター調査の開始時期

センター調査は、院内調査の検証を基本とすることから、原則として院内調査の終了後に開始します。 場合によっては、院内調査の終了前に、当該事例の調査に必要な事項に関する情報の収集および整理等の調査を開始することがあります。その場合も院内調査の検証は、院内調査の終了後に行うこととなります。

センター調査の流れ

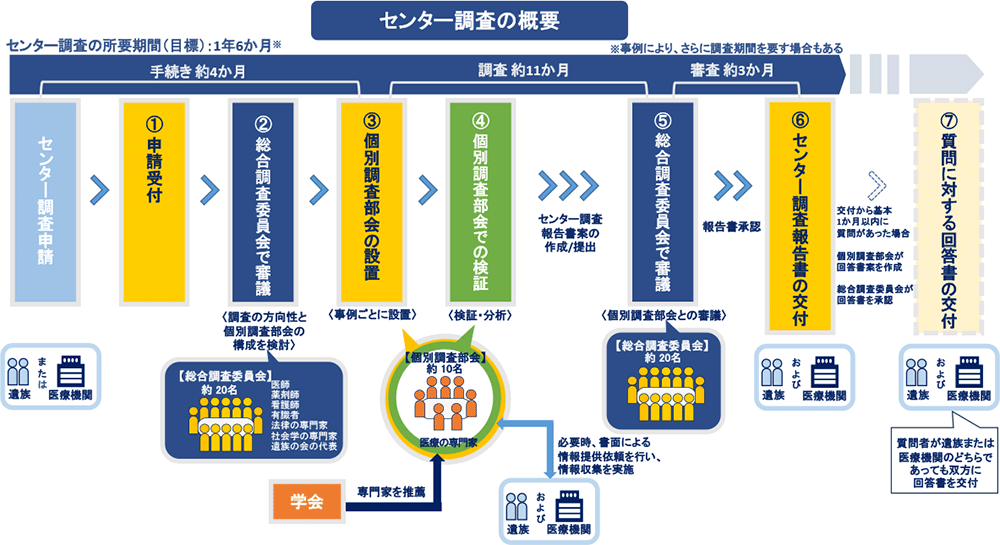

センター調査に要する期間について

センター調査に要する期間は1年6カ月程度を目標としておりますが、専門的な見地から調査・分析を重ねセンター調査報告書を作成するため、調査の期間が延びる可能性があります。その理由としては、検体の追加検査、解剖に関する情報収集、当該医療機関以外の診療録の取り寄せ、複数回に渡る書面による情報提供依頼などが挙げられます。進行状況は、概ね3か月ごとにご遺族及び医療機関にお知らせします。

「センター調査の概要」の図中にある項目について

| 1. センター調査申請 | ご遺族又は医療機関より申請をしていただきます。ご遺族が申請される場合、所定の様式(様式4)に記載していただいたものと、調査費用の一部(2万円)の振込証明書を同封しセンターにお送りいただきます。 |

| 2. 申請受付 | 申請受付センターは、センター調査申込書受理後、ご遺族と当該医療機関にセンター調査管理番号などの書類を送付します。 <センターから郵送でお送りする書類> ①「センター調査について」 ②「センター調査番号のお知らせ」 |

| 3. 総合調査委員会で審議 <調査の方向性と個別調査部会の構成を検討> | 「総合調査委員会(*1)」は、院内調査報告書とその他の資料をもとに調査の方向性や「個別調査部会(*2)」の構成を検討します。 *1「総合調査委員会」 医療の専門家(医師、薬剤師、看護師)および、有識者(法律の専門家、社会学の専門家、遺族の会の代表の方)等、約20名のメンバーで構成されます。 *2「個別調査部会」 対象事例に関連する領域に精通した約10名の医療の専門家で構成され、医学的・専門的な検証を行います。 |

| 4. 個別調査部会の設置<事例ごとに設置> | センターは、「総合調査委員会」で決定した調査の方向性や「個別調査部会」の構成に沿って、事例に関連する複数の専門学会に「個別調査部会」の部会員の推薦を依頼します。その際には、推薦する部会員が当該医療機関と利害関係がないことの確認を学会に依頼しています。 センターは、学会から推薦された部会員に対し、当該医療機関と利害関係がないことを確認し、「個別調査部会」を設置します。「個別調査部会」設置後、当該医療機関に対して診療記録(検査画像等を含む)、解剖結果等の事例に関する資料の提出を依頼します。必要に応じて、前医や搬送先医療機関に診療記録等の情報提供を依頼します。 センターは、「個別調査部会」による調査の開始後、当該医療機関と部会員との間、また、患者あるいはご遺族と部会員との間に、利害関係があることを新たに確認した場合、その部会員を交代します。 協力学会一覧 |

| 5. 個別調査部会での検証<検証・分析> | 「個別調査部会」は、原則3回開催し医療機関より提出された院内調査結果報告書、診療記録(検査画像を含む)、解剖結果等の事例に関する資料と関連資料を確認し、それらの情報をもとに審議します。必要がある場合は、当該医療機関やご遺族への書面による情報提供依頼を行う場合があります。当該医療機関への情報提供依頼では、診療記録から得られない情報、医療者の行動の理由や判断根拠等も伺います。調査の過程において、死亡に至るまでの病態の変化を含めて時系列で臨床の経過(以下、臨床経過)を確認し、死因の検証、臨床経過に関する医学的検証と分析を行い、再発防止策を検討します。臨床経過は、検証分析のもととなりますのでご遺族および医療機関に送付しご確認いただきます。ご認識と異なる点がありましたら、その旨記載いただいたうえ、センターへ返送していただきます。 「個別調査部会」は、センター調査報告書(案)を作成しとりまとめ、「総合調査委員会」へ提出します。 |

| 6. 総合調査委員会で審議 <個別調査部会との審議> | 「総合調査委員会」は、「個別調査部会」から提出されたセンター調査報告書(案)について精査し、「個別調査部会」と審議します。 |

| 7. センター調査報告書の交付 | 「総合調査委員会」の承認を経て、センターは、ご遺族及び医療機関の双方にセンター調査報告書を交付します。 センター調査を行うことで、必ずしも事故の原因が明らかになるとは限りません。 |

| 8. 質問に対する回答書の交付 | ご遺族又は医療機関からセンター調査報告書について質問がある場合は、センター調査報告書交付後1か月以内に書面にて提出いただきます。ご遺族もしくは医療機関またはその双方から書面による質問が提出された場合は、「個別調査部会」によりセンター調査の範囲で回答を作成します。「総合調査委員会」で承認後、質問者がご遺族または医療機関のどちらであっても、双方に質問内容及び回答を書面で交付し、調査終了となります。なお、調査終了後、「個別調査部会」は解散となります。 |

センター調査報告書の構成と考え方

以下にセンター調査報告書を構成する項目(1~11)を示します。

- 1. はじめに

- 2. 事例概要

-

(1)事例概要

(2)患者に関する基本情報

(3)医療機関、関係医療者に関する情報 - 3. 医療事故調査の方法

-

(1)院内調査の検証にあたって提出された資料

(2)センターにおいて追加調査した事項 - 4. 調査分析の経緯

- 5. 臨床経過

- ▼考え方▼

センター調査は事実をもとに医学的・専門的な検証を行うため、診療記録を確認します。診療記録から不明な点は、書面による情報提供依頼により情報を得ます。これらの情報を「臨床経過」として、時系列で整理します。 - 6. 原因を明らかにするための調査の結果

-

(1)死因の検証

▼考え方▼

どのような医療行為によって、どのような病状変化が起こり、その後どのように病態が変化して死亡に至ったかを検証します。

(2)臨床経過に関する検証・分析

▼考え方▼

検証・分析は、結果を知ってからであることを念頭に置き、当時の医療水準やガイドライン等の指標に基づき、当該事例において実際に行われた医療行為について、実施した時点における情報を根拠に「事前的視点」で行います。 具体的には、患者の病状や診療が行われた場所(外来・病棟・ICU等)を考慮して、時系列で臨床経過の場面を区切り、各場面を診療のプロセス(①診断、②治療選択・適応・リスク評価、③インフォームド・コンセント、もしくは病状説明、④治療・検査・処置、⑤患者管理・観察体制)に沿って検証・分析を行います。 - 7. 総括(まとめ)

- 8. 再発防止策について

- ▼考え方▼

患者の死亡という結果を知った上で経過を振り返り、どうすれば同じような事故を防止できるかという「事後的視点」で検討します。再発防止策は問題点の列挙にとどめるのではなく、その背景に注目し、それらを克服するための、人為的努力に頼らない「具体的」で「実現可能なもの」を提案します。 - 9. その他の事項

- ▼考え方▼

死因には関係ないが、安全管理上、重要な指摘事項があった場合に記載します。 - 10. 要約

- 11. 調査関連資料

センター調査における情報の管理

センター調査における資料の取り扱いや、センター調査報告書作成時の委員間の情報共有・意見交換にあたっては、セキュリティーの高いシステムを使用し、情報の秘匿を厳守します。

センター調査の申し込み方法

医療機関から、既にセンターに報告されている医療事故について、ご遺族又は医療機関からセンターに対し調査の依頼をすることができます。

申し込み方法

(1) 当ページから以下の書類をダウンロードして、必要事項を記載し申込書とセンター調査を依頼した理由を作成してください。

なお、申し込みの際は、「センター調査についての説明」をよくお読みください。

| 様式等 | ダウンロード |

|---|---|

| センター調査申込書(遺族用)様式4 ※様式4が変更になりました |

20KB |

| センター調査についての説明 |  217KB |

(2) センター調査は、申請者に一定の手数料をご負担いただきます。

ご遺族からの場合は2万円を、下記口座へ入金ください。

センター調査の費用

- 医療機関からの場合

- 10万円(税込み)

- ご遺族からの場合

- 2万円(税込み)

(3) センター調査申込書と入金の受領証を一般書留(角形A4封筒)またはレターパックプラス等の適切な方法で下記宛先に郵送してください。表面には「センター調査申込書在中」等、分かりやすく朱書して下さい。

(4) センター調査申込書と入金の確認後、センター調査の依頼を受理とします。その際、ご遺族および医療機関へセンター調査受理の旨を文書にてお知らせします。

(5) センターは調査が終了後、センター調査報告書をご遺族および医療機関へ郵送します。

※ センター調査報告の結果に医療機関調査報告等の内部資料は含みません。

情報の取扱い

センターでは、守秘義務を厳重に遵守いたします。また機構は、個別のセンター調査報告書及びその他センター調査の内部資料については、法的義務のない開示請求に応じません。

その他

上記の内容についてご不明な点は、センターにご連絡ください。

- センター連絡先電話番号

- 03-3434-1110

- 郵送先住所

- 〒105-0013 東京都港区浜松町2丁目8番14号 浜松町TSビル 2階

医療事故調査・支援センター 宛

「センター調査申込書在中」

振り込み口座

- ゆうちょ銀行からお振り込みの場合

- 金融機関名:ゆうちょ銀行

口座記号番号:00100-5-324035

加入者名:医療事故調査・支援センター

- 他行からお振り込みの場合

- 金融機関名:ゆうちょ銀行

支店名:〇一九

口座種別/番号:当座/0324035

口座名称:医療事故調査・支援センター