更新日: 2025/6/16

医療事故調査制度の目的

医療事故調査制度は医療法の「第3章 医療の安全の確保」に位置づけられており、6条の11において「病院等の管理者は、医療事故が発生した場合には、厚生労働省令で定めるところにより、速やかにその原因を明らかにするために必要な調査(以下この章において「医療事故調査」という。)を行わなければならない。」と規定されています。

本制度は、医療の安全のための再発防止を目的とし、原因を調査するために、医療機関が自主的に医療事故を調査し、再発防止に取り組むことを基本としており、責任追及を目的としたものではありません。

医療事故調査制度の対象

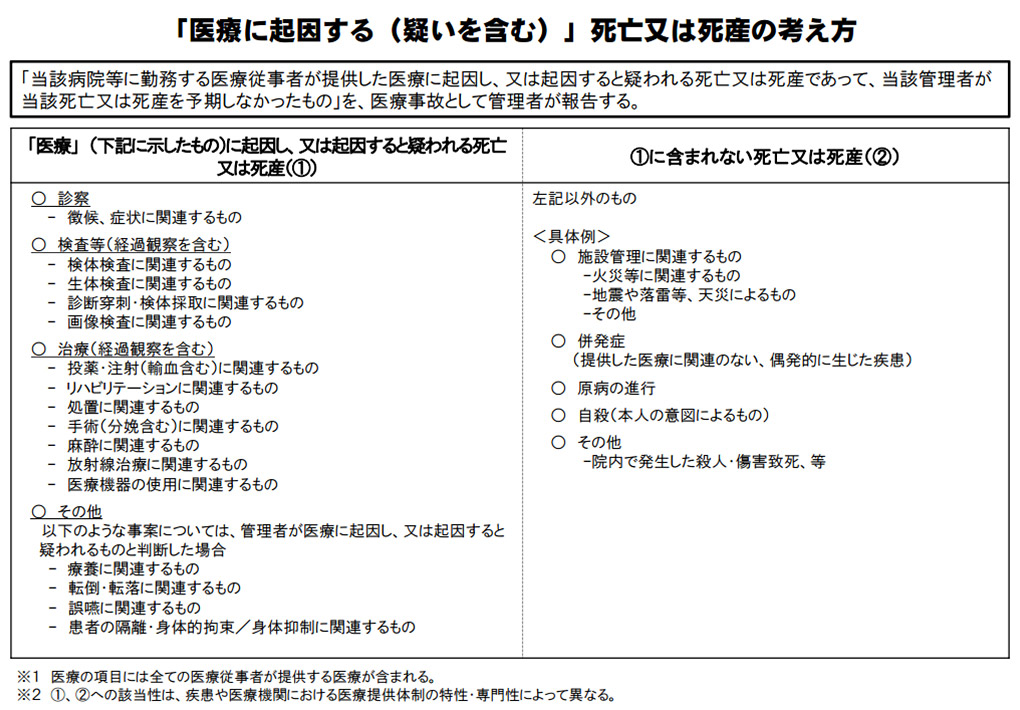

本制度における医療事故とは、「当該病院等に勤務する医療従事者が提供した医療に起因し、又は起因すると疑われる死亡又は死産であつて、当該管理者が当該死亡又は死産を予期しなかつたもの」と規定されています。

「医療事故」の範囲は、「医療従事者が提供した医療に起因し、又は起因すると疑われる死亡又は死産」(平成27年10月1日以降)であって、「当該管理者が当該死亡又は死産を予期しなかったもの」です。この2つを満たすものが報告対象となります。

| 医療に起因し、又は起因すると疑われる死亡又は死産 | 左記に該当しない死亡又は死産 | |

| 管理者が予期しなかったもの | 制度の対象事案 | |

| 管理者が予期したもの |

厚生労働省ホームページ「医療事故調査制度に関するQ&A(9/28更新)」一部改変

「医療事故」に該当するかどうかの判断は、医療機関の管理者が行うことと定められており、遺族が「医療事故」としてセンターに報告する仕組みとはなっていません。

※当該病院等には、病院、診療所(歯科を含む。)、助産所が含まれます。

※制度の対象は、医療過誤の有無によって決定されるものではありません。

医療事故調査制度に関する法令

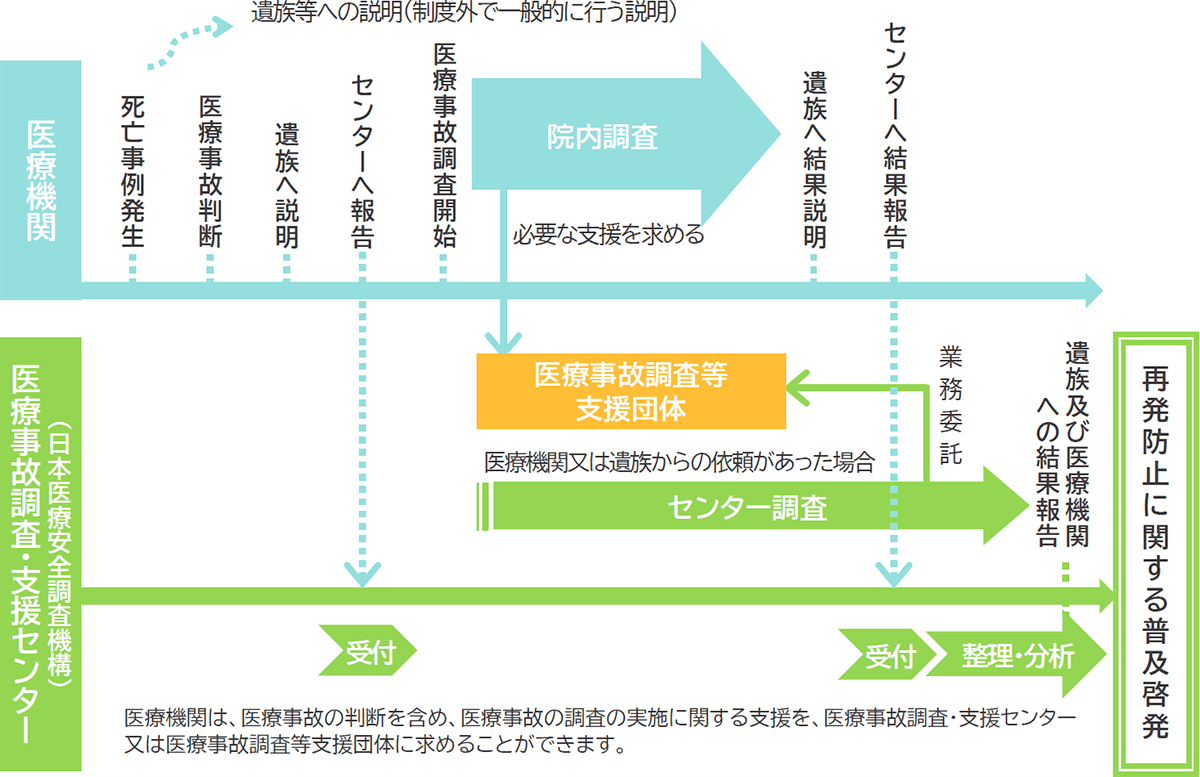

図に対応した項目名をクリックすると、関係する法文が表示されます。

- 医療事故調査・支援センター

- 医療事故調査制度について

- 死亡事例発生

- 医療事故の判断

- 遺族へ説明(医療事故発生時)

- センターへ報告(医療事故発生時)

- 院内調査(医療事故調査)

- 遺族へ結果説明(院内調査終了時)

- センターへ結果報告(院内調査終了時)

- センター調査

- 再発防止に関する普及啓発

- 医療事故調査等支援団体

医療事故調査・支援センター

医療事故調査・支援センターとは

医療事故調査・支援センターとは、医療法第6条の15第1項の規定に基づき厚生労働大臣が定める団体であり、平成27年8月17日、当機構が医療事故調査・支援センターとして指定を受けました。

(平成27年8月17日付厚生労働省告示第348号)

【法律】 医療法

- 第6条の15

- 厚生労働大臣は、医療事故調査を行うこと及び医療事故が発生した病院等の管理者が行う医療事故調査への支援を行うことにより医療の安全の確保に資することを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であつて、次条に規定する業務を適切かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、医療事故調査・支援センターとして指定することができる。

医療事故調査・支援センターの業務について

【法律】 医療法

- 第6条の16

- 医療事故調査・支援センターは、次に掲げる業務を行うものとする。

- 第6条の11第4項の規定による報告により収集した情報の整理及び分析を行うこと。

- 第6条の11第4項の規定による報告をした病院等の管理者に対し、前号の情報の整理及び分析の結果の報告を行うこと。

- 次条第1項の調査を行うとともに、その結果を同項の管理者及び遺族に報告すること。

- 医療事故調査に従事する者に対し医療事故調査に係る知識及び技能に関する研修を行うこと。

- 医療事故調査の実施に関する相談に応じ、必要な情報の提供及び支援を行うこと。

- 医療事故の再発の防止に関する普及啓発を行うこと。

- 前各号に掲げるもののほか、医療の安全の確保を図るために必要な業務を行うこと。

医療事故調査制度について

【法律】 医療法

- 第6条の10

- 病院、診療所又は助産所(以下この章において「病院等」という。)の管理者は、医療事故(当該病院等に勤務する医療従事者が提供した医療に起因し、又は起因すると疑われる死亡又は死産であつて、当該管理者が当該死亡又は死産を予期しなかつたものとして厚生労働省令で定めるものをいう。以下この章において同じ。)が発生した場合には、厚生労働省令で定めるところにより、遅滞なく、当該医療事故の日時、場所及び状況その他厚生労働省令で定める事項を第6条の15第1項の医療事故調査・支援センターに報告しなければならない。

死亡事例発生

医療法6条10第1項に規定する死亡及び死産の確実な把握のための体制について

【改正省令】 医療法施行規則の一部を改正する省令(平成28年厚生労働省令第117号)

- 第1条の10の2

- 4. 病院等の管理者は、法第6条の10第1項の規定による報告を適切に行うため、当該病院等における死亡及び死産の確実な把握のための体制を確保するものとする。

【通知】 医療法施行規則の一部を改正する省令の施行について伴う留意事項等について(平成28年6月24日医政総発 0624 第1号)

- 第三 病院等の管理者について

- 1. 改正省令による改正後の医療法施行規則第1条の10の2に規定する当該病院等における死亡及び死産の確実な把握のための体制とは、当該病院等における死亡及び死産事例が発生したことが病院等の管理者に遺漏なく速やかに報告される体制をいうこと。

医療事故の判断

「医療に起因する(疑いを含む)死亡又は死産の考え方について

【通知】 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律の一部の施行(医療事故調査制度)について(平成27年5月8日医政発 0508 第1号)

- 医療に起因し、又は起因すると疑われるもの

-

- 「医療」に含まれるものは制度の対象であり、「医療」の範囲に含まれるものとして、手術、処置、投薬及びそれに準じる医療行為(検査、医療機器の使用、医療上の管理など)が考えられる。

- 施設管理等の「医療」に含まれない単なる管理は制度の対象とならない。

- 死産について

-

- 死産については「医療に起因し、又は起因すると疑われる、妊娠中または分娩中の手術、処置、投薬及びそれに準じる医療行為により発生した死産であって、当該管理者が当該死産を予期しなかったもの」を管理者が判断する。

- 人口動態統計の分類における「人工死産」は対象としない。

「当該死亡又は死産を予期しなかったもの」の考え方について

【省令】 医療法施行規則

- 第1条の10の2

- 法第6条の10第1項に規定する厚生労働省令で定める死亡又は死産は、次の各号のいずれにも該当しないと管理者が認めたものとする。

- 病院等の管理者が、当該医療が提供される前に当該医療従事者等が当該医療の提供を受ける者又はその家族に対して当該死亡又は死産が予期されることを説明していたと認めたもの

- 病院等の管理者が、当該医療が提供される前に当該医療従事者等が当該死亡又は死産が予期されることを当該医療の提供を受ける者に係る診療録その他の文書等に記録していたと認めたもの

- 病院等の管理者が、当該医療を提供した医療従事者等からの事情の聴取及び第1条の11第1項第2号の委員会からの意見の聴取(当該委員会を開催している場合に限る。)を行つた上で、当該医療が提供される前に当該医療従事者等が当該死亡又は死産を予期していたと認めたもの

上記の解釈について

【通知】 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律の一部の施行(医療事故調査制度)について(平成27年5月8日医政発 0508 第1号)

- 省令第一号及び第二号に該当するものは、一般的な死亡の可能性についての説明や記録ではなく、当該患者個人の臨床経過等を踏まえて、当該死亡又は死産が起こりうることについての説明及び記録であることに留意すること。

- 患者等に対し当該死亡又は死産が予期されていることを説明する際は、医療法第一条の四第二項の規定に基づき、適切な説明を行い、医療を受ける者の理解を得るよう努めること。

医療機関の「医療事故の判断」に対して、遺族等より異なる申出があった場合

【通知】 医療法施行規則の一部を改正する省令の施行について伴う留意事項等について(平成28年6月24日医政総発 0624 第1号)

- 第三 病院等の管理者について

- 3. 遺族等から法第6条の10第1項に規定される医療事故が発生したのではないかという申出があった場合であって、医療事故には該当しないと判断した場合には、遺族等に対してその理由をわかりやすく説明すること。

遺族等からの求めに応じた医療機関への伝達について

【通知】 医療法施行規則の一部を改正する省令の施行について伴う留意事項等について(平成28年6月24日医政総発 0624 第1号)

- 第二 医療事故調査・支援センターについて

- 4. 遺族等からの相談に対する対応の改善を図るため、また、当該相談は病院等が行う院内調査等への重要な資料となることから、医療事故調査・支援センターに対して遺族等から相談があった場合、法第6条の13第1項に規定する医療安全支援センターを紹介するほか、遺族等からの求めに応じて、相談の内容等を病院等の管理者に伝達すること。

遺族へ説明(医療事故発生時)

遺族の範囲について

【法律】 医療法

- 第6条の10

- 2. 病院等の管理者は、前項の規定による報告をするに当たつては、あらかじめ、医療事故に係る死亡した者の遺族又は医療事故に係る死産した胎児の父母その他厚生労働省令で定める者(以下この章において単に「遺族」という。)に対し、厚生労働省令で定める事項を説明しなければならない。ただし、遺族がないとき、又は遺族の所在が不明であるときは、この限りでない。

【省令】 医療法施行規則

- 第1条の10の3

- 法第6条の10第2項に規定する厚生労働省令で定める者は、当該医療事故に係る死産した胎児の祖父母とする。

【通知】 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律の一部の施行(医療事故調査制度)について(平成27年5月8日医政発 0508 第1号)

- 「遺族」の範囲について

同様に遺族の範囲を法令で定めないこととしている他法令(死体解剖保存法など)の例にならうこととする。 - 「死産した胎児」の遺族については、当該医療事故により死産した胎児の父母、祖父母とする。

- 遺族側で遺族の代表者を定めてもらい、遺族への説明等の手続はその代表者に対して行う。

遺族への説明事項について

【省令】 医療法施行規則

- 第1条の10の3

- 2. 法第6条の10第2項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

- 医療事故が発生した日時、場所及びその状況

- 医療事故調査の実施計画の概要

- 医療事故調査に関する制度の概要

- 医療事故調査の実施に当たり解剖又は死亡時画像診断(磁気共鳴画像診断装置その他の画像による診断を行うための装置を用いて、死体の内部を撮影して死亡の原因を診断することをいう。次条第5号において同じ。)を行う必要がある場合には、その同意の取得に関する事項

【通知】 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律の一部の施行(医療事故調査制度)について(平成27年5月8日医政発 0508 第1号)

遺族へは、以下の事項を説明する。

- 医療事故の日時、場所、状況

- 日時/場所/診療科

- 医療事故の状況

- 疾患名/臨床経過等

- 報告時点で把握している範囲

- 調査により変わることがあることが前提であり、その時点で不明な事項については不明と説明する。

- 制度の概要

- 院内事故調査の実施計画

- 解剖又は死亡時画像診断(Ai)が必要な場合の解剖又は死亡時画像診断(Ai)の具体的実施内容などの同意取得のための事項

- 血液等の検体保存が必要な場合の説明

センターへ報告(医療事故発生時)

センターへの医療事故報告に関する報告方法、報告事項について(医療事故発生時)

【省令】 医療法施行規則

2. 法第6条の10第1項の規定による医療事故調査・支援センターへの報告は次のいずれかの方法により行うものとする。

- 書面を提出する方法

- 医療事故調査・支援センターの使用に係る電子計算機と報告をする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法

3. 法第6条の10第1項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

- 病院等の名称、所在地、管理者の氏名及び連絡先

- 医療事故(法第6条の10第1項に規定する医療事故をいう。以下同じ。)に係る医療の提供を受けた者に関する性別、年齢その他の情報

- 医療事故調査(法第6条の11第1項に規定する医療事故調査をいう。以下同じ。)の実施計画の概要

- 前各号に掲げるもののほか、当該医療事故に関し管理者が必要と認めた情報

【通知】 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律の一部の施行(医療事故調査制度)について(平成27年5月8日医政発 0508 第1号)

センターへの報告方法について

以下のうち、適切な方法を選択して報告する。

- 書面

- Web上のシステム

センターへの報告事項について

以下の事項を報告する。

- 日時/場所/診療科

- 医療事故の状況

- 疾患名/臨床経過等

- 報告時点で把握している範囲

- 調査により変わることがあることが前提であり、その時点で不明な事項については不明と記載する。

- 連絡先

- 医療機関名/所在地/管理者の氏名

- 患者情報(性別/年齢等)

- 調査計画と今後の予定

- その他管理者が必要と認めた情報

院内調査(医療事故調査)

医療機関が行う医療事故調査(院内調査)の方法等について

【法律】 医療法

- 第6条の11

- 病院等の管理者は、医療事故が発生した場合には、厚生労働省令で定めるところにより、速やかにその原因を明らかにするために必要な調査(以下この章において「医療事故調査」という。)を行わなければならない。

【省令】 医療法施行規則

- 第1条の10の4

- 病院等の管理者は、法第6条の11第1項の規定により医療事故調査を行うに当たつては、次に掲げる事項について、当該医療事故調査を適切に行うために必要な範囲内で選択し、それらの事項に関し、当該医療事故の原因を明らかにするために、情報の収集及び整理を行うものとする。

- 診療録その他の診療に関する記録の確認

- 当該医療事故に係る医療を提供した医療従事者からの事情の聴取

- 前号に規定する者以外の関係者からの事情の聴取

- 当該医療事故に係る死亡した者又は死産した胎児の解剖

- 当該医療事故に係る死亡した者又は死産した胎児の死亡時画像診断

- 当該医療事故に係る医療の提供に使用された医薬品、医療機器、設備その他の物の確認

- 当該医療事故に係る死亡した者又は死産した胎児に関する血液又は尿その他の物についての検査

【通知】 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律の一部の施行(医療事故調査制度)について(平成27年5月8日医政発 0508 第1号)

- 本制度の目的は医療安全の確保であり、個人の責任を追及するためのものではないこと。

- 調査の対象者については当該医療従事者を除外しないこと。

- 調査項目については、以下の中から必要な範囲内で選択し、それらの事項に関し、情報の収集、整理を行うものとする。

調査の過程において可能な限り匿名性の確保に配慮すること。

- 診療録その他の診療に関する記録の確認

例)カルテ、画像、検査結果等 - 当該医療従事者のヒアリング

ヒアリング結果は内部資料として取り扱い、開示しないこと。(法的強制力がある場合を除く。)とし、その旨をヒアリング対象者に伝える。

- その他の関係者からのヒアリング

遺族からのヒアリングが必要な場合があることも考慮する。

- 医薬品、医療機器、設備等の確認

- 解剖又は死亡時画像診断(Ai)については解剖又は死亡時画像診断(Ai)の実施前にどの程度死亡の原因を医学的に判断できているか、遺族の同意の有無、解剖又は死亡時画像診断(Ai)の実施により得られると見込まれる情報の重要性などを考慮して実施の有無を判断する。

- 血液、尿等の検体の分析・保存の必要性を考慮

- 診療録その他の診療に関する記録の確認

- 医療事故調査は医療事故の原因を明らかにするために行うものであること。

原因も結果も明確な、誤薬等の単純な事例であっても、調査項目を省略せずに丁寧な調査を行うことが重要であること。

- 調査の結果、必ずしも原因が明らかになるとは限らないことに留意すること。

- 再発防止は可能な限り調査の中で検討することが望ましいが、必ずしも再発防止策が得られるとは限らないことに留意すること。

遺族へ結果説明(院内調査終了時)

医療機関から遺族への説明の方法・説明事項について(院内調査終了時)

【法律】 医療法

- 第6条の11

- 5. 病院等の管理者は、前項の規定による報告をするに当たつては、あらかじめ、遺族に対し、厚生労働省令で定める事項を説明しなければならない。ただし、遺族がないとき、又は遺族の所在が不明であるときは、この限りでない。

【省令】 医療法施行規則

- 第1条の10の4

- 2. 病院等の管理者は、法第6条の11第4項の規定による報告を行うに当たつては、次に掲げる事項を記載し、当該医療事故に係る医療従事者等の識別(他の情報との照合による識別を含む。次項において同じ。)ができないように加工した報告書を提出しなければならない。

- 当該医療事故が発生した日時、場所及び診療科名

- 病院等の名称、所在地、管理者の氏名及び連絡先

- 当該医療事故に係る医療を受けた者に関する性別、年齢その他の情報

- 医療事故調査の項目、手法及び結果

- 3. 法第6条の11第5項の厚生労働省令で定める事項は、前項各号に掲げる事項(当該医療事故に係る医療従事者等の識別ができないようにしたものに限る。)とする。

【通知】 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律の一部の施行(医療事故調査制度)について(平成27年5月8日医政発 0508 第1号)

- 遺族への説明方法について

- 遺族への説明については、口頭(説明内容をカルテに記載)又は書面(報告書又は説明用の資料)若しくはその双方の適切な方法により行う。

- 調査の目的・結果について、遺族が希望する方法で説明するよう努めなければならない。

- 遺族への説明事項について

- 「センターへの報告事項」の内容を説明することとする。

- 現場医療者など関係者について匿名化する。

センターへ結果報告(院内調査終了時)

医療機関が行うセンターへの医療事故調査結果報告に関する報告方法、報告事項について(院内調査終了時)

【法律】 医療法

- 第6条の11

- 4. 病院等の管理者は、医療事故調査を終了したときは、厚生労働省令で定めるところにより、遅滞なく、その結果を第6条の15第1項の医療事故調査・支援センターに報告しなければならない。

【省令】 医療法施行規則

- 第1条の10の4

- 2. 病院等の管理者は、法第6条の11第4項の規定による報告を行うに当たつては、次に掲げる事項を記載し、当該医療事故に係る医療従事者等の識別(他の情報との照合による識別を含む。次項において同じ。)ができないように加工した報告書を提出しなければならない。

- 当該医療事故が発生した日時、場所及び診療科名

- 病院等の名称、所在地、管理者の氏名及び連絡先

- 当該医療事故に係る医療を受けた者に関する性別、年齢その他の情報

- 医療事故調査の項目、手法及び結果

【通知】 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律の一部の施行(医療事故調査制度)について(平成27年5月8日医政発 0508 第1号)

センターへの報告方法について

センターへの報告は、次のいずれかの方法によって行うものとする。

- 書面

- Web上のシステム

報告事項について

本制度の目的は医療安全の確保であり、個人の責任を追及するためのものではないことを、報告書冒頭に記載する。

報告書はセンターへの提出及び遺族への説明を目的としたものであることを記載することは差し支えないが、それ以外の用途に用いる可能性については、あらかじめ当該医療従事者へ教示することが適当である。

センターへは以下の事項を報告する。

- 日時/場所/診療科

- 医療機関名/所在地/連絡先

- 医療機関の管理者の氏名

- 患者情報(性別/年齢等)

- 医療事故調査の項目、手法及び結果

- 調査の概要(調査項目、調査の手法)

- 臨床経過(客観的事実の経過)

- 原因を明らかにするための調査の結果

必ずしも原因が明らかになるとは限らないことに留意すること。

- 調査において再発防止策の検討を行った場合、管理者が講ずる再発防止策については記載する。

- 当該医療従事者や遺族が報告書の内容について意見がある場合等は、その旨を記載すること。

- 医療上の有害事象に関する他の報告制度についても留意すること。

- 当該医療従事者等の関係者について匿名化する。

- 医療機関が報告する医療事故調査の結果に院内調査の内部資料は含まない。

センター調査

センター調査の実施・医療機関の協力・調査の依頼等について

【法律】 医療法

- 第6条の17

- 医療事故調査・支援センターは、医療事故が発生した病院等の管理者又は遺族から、当該医療事故について調査の依頼があつたときは、必要な調査を行うことができる。

2. 医療事故調査・支援センターは、前項の調査について必要があると認めるときは、同項の管理者に対し、文書若しくは口頭による説明を求め、又は資料の提出その他必要な協力を求めることができる。

3. 第1項の管理者は、医療事故調査・支援センターから前項の規定による求めがあつたときは、これを拒んではならない。

4. 医療事故調査・支援センターは、第1項の管理者が第2項の規定による求めを拒んだときは、その旨を公表することができる。

【通知】 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律の一部の施行(医療事故調査制度)について(平成27年5月8日医政発 0508 第1号)

- センター調査の依頼について

- 医療事故が発生した医療機関の管理者又は遺族は、医療機関の管理者が医療事故としてセンターに報告した事案については、センターに対して調査の依頼ができる。

- センター調査の実施及びセンター調査への医療機関の協力について

- 院内事故調査終了後にセンターが調査する場合は、院内調査の検証が中心となるが、必要に応じてセンターから調査の協力を求められることがあるので病院等の管理者は協力すること。

- 院内事故調査終了前にセンターが調査する場合は院内調査の進捗状況等を確認するなど、医療機関と連携し、早期に院内事故調査の結果が得られることが見込まれる場合には、院内事故調査の結果を受けてその検証を行うこと。各医療機関においては院内事故調査を着実に行うとともに、必要に応じてセンターから連絡や調査の協力を求められることがあるので病院等の管理者は協力すること。

- センター調査(・検証)は、「医療機関が行う調査の方法」で示した項目について行う。その際、当該病院等の状況等を考慮しておこなうこと。

- センターは医療機関に協力を求める際は、調査に必要かつ合理的な範囲で協力依頼を行うこととする。

医療機関と遺族へのセンター調査の調査結果報告について

【法律】 医療法

- 第6条の17

- 5. 医療事故調査・支援センターは、第1項の調査を終了したときは、その調査の結果を同項の管理者及び遺族に報告しなければならない。

【通知】 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律の一部の施行(医療事故調査制度)について(平成27年5月8日医政発 0508 第1号)

センター調査の結果の報告事項について

センターは調査終了時に以下事項を記載した調査結果報告書を、医療機関と遺族に対して交付する。

- 日時/場所/診療科

- 医療機関名/所在地/連絡先

- 医療機関の管理者

- 患者情報(性別/年齢等)

- 医療事故調査の項目、手法及び結果

- 調査の概要(調査項目、調査の手法)

- 臨床経過(客観的事実の経過)

- 原因を明らかにするための調査の結果

調査の結果、必ずしも原因が明らかになるとは限らないことに留意すること。

原因分析は客観的な事実から構造的な原因を分析するものであり、個人の責任追及を行うものではないことに留意すること。

- 再発防止策

再発防止策は、個人の責任追及とならないように注意し、当該医療機関の状況及び管理者の意見を踏まえた上で記載すること。

センターが報告する調査の結果に院内調査報告書等の内部資料は含まない。

再発防止に関する普及啓発

センターが行う普及啓発について

【法律】 医療法

- 第6条の16

- 医療事故調査・支援センターは、次に掲げる業務を行うものとする。

6. 医療事故の再発の防止に関する普及啓発を行うこと。

【通知】 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律の一部の施行(医療事故調査制度)について(平成27年5月8日医政発 0508 第1号)

- 集積した情報に基づき、個別事例ではなく全体として得られた知見を繰り返し情報提供する。

- 誤薬が多い医薬品の商品名や表示の変更など、関係業界に対しての働きかけも行う。

- 再発防止策がどの程度医療機関に浸透し、適合しているか調査を行う。

医療事故調査等支援団体

医療事故調査等支援団体について

【法律】 医療法

- 第6条の11

- 2. 病院等の管理者は、医学医術に関する学術団体その他の厚生労働大臣が定める団体(法人でない団体にあつては、代表又は管理人の定めのあるものに限る。次項及び第6条の22において「医療事故調査等支援団体」という。)に対し、医療事故調査を行うために必要な支援を求めるものとする。

- 3. 医療事故調査等支援団体は、前項の規定により支援を求められたときは、医療事故調査に必要な支援を行うものとする。

【付帯決議】 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律案に対する附帯決議(平成26年6月17日参議院厚生労働委員会)

- 2 医療事故調査制度について

- イ 院内事故調査及び医療事故調査・支援センターの調査に大きな役割を果たす医療事故調査等支援団体については、地域間における事故調査の内容及び質の格差が生じないようにする観点からも、中立性・専門性が確保される仕組みの検討を行うこと。

また、事故調査が中立性、透明性及び公正性を確保しつつ、迅速かつ適正に行われるよう努めること。

【通知】 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律の一部の施行(医療事故調査制度)について(平成27年5月8日医政発0508第1号)

- 医療機関の判断により、必要な支援を支援団体に求めるものとする。

- 支援団体となる団体の事務所等の既存の枠組みを活用した上で団体間で連携して、支援窓口や担当者を一元化することを目指す。

- その際、ある程度広域でも連携がとれるような体制構築を目指す。

- 解剖・死亡時画像診断については専用の施設・医師の確保が必要であり、サポートが必要である。

医療事故調査等支援団体の支援

- 医療事故の判断に関する相談

- 調査手法に関する相談・助言

- 報告書作成に関する相談・助言(医療事故に関する情報の収集・整理、報告書の記載方法など)

- 院内事故調査委員会の設置・運営に関する支援(委員会の開催など)

- 解剖、死亡時画像診断に関する支援(施設・設備等の提供を含む)

- 院内調査に必要な専門家の派遣 など

支援団体一覧(令和4年12月7日付厚生労働省告示第350号)

- 職能団体

-

- (公社)日本医師会及び(一社)都道府県医師会

- (公社)日本歯科医師会及び(一社)都道府県歯科医師会

- (公社)日本薬剤師会及び(一社)都道府県薬剤師会

- (公社)日本看護協会及び(公社)都道府県看護協会

- (公社)日本助産師会及び(一社)都道府県助産師会

- (一社)日本病院薬剤師会

- (公社)日本診療放射線技師会

- (一社)日本臨床衛生検査技師会

- (公社)日本臨床工学技士会

- 病院団体等

-

- (一社)日本病院会及びその会員が代表者である病院

- (公社)全日本病院協会及びその会員が代表者である病院

- (一社)日本医療法人協会

- (公社)日本精神科病院協会

- (公社)全国自治体病院協議会及びその会員が代表者である病院

- (一社)全国医学部長病院長会議及びその会員が代表者である大学の医学部又は病院

- (公財)日本医療機能評価機構

- 病院事業者

-

- (独)国立病院機構

- (独)労働者健康安全機構

- (独)地域医療機能推進機構

- (国研)国立がん研究センター

- (国研)国立循環器病研究センター

- (国研)国立精神・神経医療研究センター

- (国研)国立国際医療研究センター

- (国研)国立成育医療研究センター

- (国研)国立長寿医療研究センター

- 日本赤十字社

- (福)恩賜財団済生会

- 全国厚生農業協同組合連合会の会員である厚生農業協同組合連合会

- (福)北海道社会事業協会

- 国家公務員共済組合連合会

- 学術団体

日本医学会に属する学会(内90学会) -

- 一般社団法人日本病理学会

- 特定非営利活動法人日本法医学会

- 一般社団法人日本血液学会

- 一般社団法人日本内分泌学会

- 一般社団法人日本内科学会

- 一般社団法人日本小児科学会

- 一般社団法人日本感染症学会

- 一般社団法人日本結核・非結核性抗酸菌症学会

- 一般財団法人日本消化器病学会

- 一般社団法人日本循環器学会

- 公益社団法人日本精神神経学会

- 一般社団法人日本外科学会

- 公益社団法人日本整形外科学会

- 公益社団法人日本産科婦人科学会

- 公益財団法人日本眼科学会

- 一般社団法人日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会

- 公益社団法人日本皮膚科学会

- 一般社団法人日本泌尿器科学会

- 特定非営利活動法人日本口腔科学会

- 公益社団法人日本医学放射線学会

- 日本ハンセン病学会

- 特定非営利活動法人日本気管食道科学会

- 一般社団法人日本アレルギー学会

- 公益社団法人日本化学療法学会

- 公益社団法人日本麻酔科学会

- 一般社団法人日本胸部外科学会

- 一般社団法人日本脳神経外科学会

- 一般社団法人日本輸血・細胞治療学会

- 一般社団法人日本糖尿病学会

- 一般社団法人日本神経学会

- 一般社団法人日本老年医学会

- 公益社団法人日本リハビリテーション医学会

- 一般社団法人日本呼吸器学会

- 一般社団法人日本腎臓学会

- 一般社団法人日本リウマチ学会

- 公益社団法人日本生体医工学会

- 日本先天異常学会

- 一般社団法人日本肝臓学会

- 一般社団法人日本形成外科学会

- 一般社団法人日本熱帯医学会

- 一般社団法人日本小児外科学会

- 一般社団法人日本脈管学会

- 一般社団法人日本人工臓器学会

- 一般社団法人日本消化器外科学会

- 一般社団法人日本臨床検査医学会

- 一般社団法人日本核医学会

- 一般社団法人日本救急医学会

- 一般社団法人日本心身医学会

- 一般社団法人日本消化器内視鏡学会

- 一般社団法人日本癌治療学会

- 一般社団法人日本移植学会

- 特定非営利活動法人日本心臓血管外科学会

- 一般社団法人日本リンパ網内系学会

- 一般社団法人日本大腸肛門病学会

- 公益社団法人日本超音波医学会

- 一般社団法人日本動脈硬化学会

- 特定非営利活動法人日本呼吸器外科学会

- 一般社団法人日本集中治療医学会

- 一般社団法人日本臨床薬理学会

- 特定非営利活動法人日本高血圧学会

- 公益社団法人日本臨床細胞学会

- 一般社団法人日本透析医学会

- 一般社団法人日本内視鏡外科学会

- 一般社団法人日本肥満学会

- 一般社団法人日本血栓止血学会

- 特定非営利活動法人日本血管外科学会

- 特定非営利活動法人日本レーザー医学会

- 公益社団法人日本臨床腫瘍学会

- 特定非営利活動法人日本呼吸器内視鏡学会

- 一般社団法人日本プライマリ・ケア連合学会

- 一般社団法人日本脊椎脊髄病学会

- 特定非営利活動法人日本緩和医療学会

- 公益社団法人日本放射線腫瘍学会

- 一般社団法人日本熱傷学会

- 特定非営利活動法人日本小児循環器学会

- 一般社団法人日本磁気共鳴医学会

- 特定非営利活動法人日本肺癌学会

- 一般社団法人日本胃癌学会

- 一般社団法人日本造血・免疫細胞療法学会

- 一般社団法人日本ペインクリニック学会

- 一般社団法人日本病態栄養学会

- 一般社団法人日本周産期・新生児医学会

- 一般社団法人日本災害医学会

- 一般社団法人日本臨床栄養代謝学会

- 一般社団法人日本再生医療学会

- 一般社団法人日本インターベンショナルラジオロジー学会

- 一般社団法人日本内分泌外科学会

- 公益社団法人日本婦人科腫瘍学会

- 一般社団法人日本肝胆膵外科学会

- 特定非営利活動法人日本食道学会

- 一般社団法人日本美容外科学会(JSAPS)

- 一般社団法人日本美容外科学会(JSAS)

- 一般社団法人日本医療安全学会

- 日本歯科医学会

- 一般社団法人日本医療薬学会

- 一般社団法人日本看護系学会協議会の社員である学会

- 一般社団法人医療の質・安全学会

- 一般社団法人医療安全全国共同行動

医療事故調査等支援団体による協議会の組織について

【改正省令】 医療法施行規則の一部を改正する省令(平成28年厚生労働省令第117号)

- 第1条の10の5

- 法第6条の11第2項に規定する医療事故調査等支援団体(以下この条において「支援団体」という。)は、法第6条の11第3項の規定による支援(以下この条において単に「支援」という。)を行うに当たり必要な対策を推進するため、共同で協議会(以下この条において単に「協議会」という。)を組織することができる。

2. 協議会は、前項の目的を達するため、病院等の管理者が行う法第6条の10第1項の報告及び医療事故調査の状況並びに支援団体が行う支援の状況の情報の共有及び必要な意見の交換を行うものとする。

3. 協議会は、前項の情報の共有及び意見の交換の結果に基づき、次に掲げる事項を行うものとする。

- 病院等の管理者が行う法第6条の10第1項の報告及び医療事故調査並びに支援団体が行う支援の円滑な実施のための研修の実施

- 病院等の管理者に対する支援団体の紹介

【通知】 医療法施行規則の一部を改正する省令の施行について(平成28年6月24日医政発0624第3号)

- 第二 医療事故調査等支援団体による協議会の設置関係

- 1. 法第6条の11第2項に規定する医療事故調査等支援団体(以下「支援団体」という。)は、同条第3項の規定による支援(以下「支援」という。)を行うに当たり必要な対策を推進するため、共同で協議会(以下「協議会」という。)を組織することができるものとすること。(医療法施行規則第1条の10の5第1項関係)

- 2. 協議会は、1の目的を達するため、病院等の管理者が行う法第6条の10第1項の報告及び医療事故調査の状況並びに支援団体が行う支援の状況の情報の共有及び必要な意見の交換を行うものとすること。(医療法施行規則第1条の10の5第2項関係)

- 3. 協議会は、2の情報の共有及び意見の交換の結果に基づき、以下の事項を行うものとすること。(医療法施行規則第1条の10の5第3項関係)

- 病院等の管理者が行う法第6条の10第1項の報告及び医療事故調査並びに支援団体が行う支援の円滑な実施のための研修の実施

- 病院等の管理者に対する支援団体の紹介

【通知】 医療法施行規則の一部を改正する省令の施行について伴う留意事項等について(平成28年6月24日医政発0624第3号)

- 第一 支援団体等連絡協議会について

- 1. 改正省令による改正後の医療法施行規則(昭和23年厚生省令第50号)第1条の10の5第1項の規定に基づき組織された協議会(以下「支援団体等連絡協議会」という。)は、地域における法第6条の11第2項に規定する支援(以下「支援」という。)の体制を構築するために地方組織として各都道府県の区域を基本として1か所、また、中央組織として全国に1か所設置されることが望ましいこと。

- 2. 各都道府県の区域を基本として設置される地方組織としての支援団体等連絡協議会(以下「地方協議会」という。)には、当該都道府県に所在する法第6条の11第2項に規定する医療事故調査等支援団体(支援団体を構成する団体を含む。以下「支援団体」という。)が、全国に設置される中央組織としての支援団体等連絡協議会(以下「中央協議会」という。)には、全国的に組織された支援団体及び法第6条の15第1項の規定により厚生労働大臣の指定を受けた医療事故調査・支援センター(以下「医療事故調査・支援センター」という。)が参画すること。

- 3. 法第6条の11第2項の規定による、医療事故調査(同条第1項の規定により病院等の管理者が行う、同項に規定する医療事故調査をいう。以下同じ。)を行うために必要な支援について、迅速で充実した情報の共有及び意見の交換を円滑かつ容易に実施できるよう、専門的事項や個別的、具体的事項の情報の共有及び意見の交換などに際しては、各支援団体等連絡協議会が、より機動的な運用を行うために必要な組織を設けることなどが考えられること。

- 4. 各支援団体等連絡協議会は、法第6条の10第1項に規定する病院等(以下「病院等」という。)の管理者が、同項に規定する医療事故(以下「医療事故」という。)に該当するか否かの判断や医療事故調査等を行う場合に参考とすることができる標準的な取扱いについて意見の交換を行うこと。なお、こうした取組は、病院等の管理者が、医療事故に該当するか否かの判断や医療事故調査等を行うものとする従来の取扱いを変更するものではないこと。

- 5. 改正省令による改正後の医療法施行規則第1条の10の5第3項第1号に掲げる病院等の管理者が行う報告及び医療事故調査並びに支援団体が行う支援の円滑な実施のための研修とは、地方協議会又は中央協議会が、それぞれ病院等の管理者及び当該病院等で医療事故調査に関する業務に携わる者並びに支援団体の関係者に対して実施することを想定していること。

- 6. 改正省令による改正後の医療法施行規則第1条の10の5第3項第2号に掲げる病院等の管理者に対する支援団体の紹介とは、地方協議会が、各都道府県内の支援団体の支援窓口となり、法第6条の10第1項の規定による報告を行った病院等の管理者からの求めに応じて、個別の事例に応じた適切な支援を行うことができる支援団体を紹介することをいうこと。

- 7. その他、支援団体等連絡協議会の運営において必要な事項は、各支援団体等連絡協議会において定めることができること。